«Headline

Author

丹治 信子

[ROCK ON PRO Product Specialist]ノンリニア編集とファイルベースワークフローを普及すべく、これまでAvidおよび、Autodeskでビデオセールスに従事。プリセールスからサポートまで、エディターに寄り添ったコミュニケーションがモットー。ROCK ON PROのメンバーとなってからは、新しい分野で互いに刺激を与え合いながら活躍している。

実はこんなに進んでた!ホームサーバーのイメージを変えるSynology!

「Stay Home」がすすむ中、家の中を快適にするためにお部屋の整理整頓をされた方も多いと聞きます。こんな機会だから、いっそ携帯やパソコンの中にたまったデジタルデータも整理してみてはどうでしょうか。

何年も放置したパソコン内のデータをあらためて見返してひとつひとつ整理するのもいいかもしれません。しかし、そう大きくもないテキストデータはそのまま、まるっと保管をしてしまいたいですね。一方で、日々高解像度化が進むスマートフォンで撮影した写真や動画は、気軽に撮影できるが故にどんどん容量が増えていきます。そうなると、これにはそれなりに大きな容量が必要になるだろうということは想像に難くありません。

では、どうやって?何に?保管をしたらいいのでしょうか。

データの保管方法については、大きく分けて2つあると考えます。

1.HDDやSSD、USBフラッシュ、NASなどのハードウェアストレージへの保管 2.クラウドストレージへの保管

さらに、1の場合、ネットワークに接続し、他人との共有が必要かどうかも考えると、計3パターンになります。

自分に合ったものはどの方法でしょうか。分析チャートでチェックしてみましょう。

まず、基本的に誰かとデータの共有を必要としない人は、HDDやUSBフラッシュなど、1対1での接続をする個人用メディアを使用するのがいいでしょう。例えば、USB3.0、3TBのHDDは1万円前後程度で購入できるため、初期導入コストとしてもランニングコストとしても、最も手軽な選択肢と言えます。

次に、クラウドストレージ向きだった人は、インターネットさえ繋げればどこからでも利用できるという最大のメリットを得られるこのクラウドサービスを使用することをお勧めします。ほとんどのクラウドサービスは、ある程度のストレージ容量を無料で使用することができるため、保存したいデータ量が少ない人には最適な方法と言えるでしょう。

しかし、データ容量が無料の域を超えてしまうと、ストレージ容量を確保するために課金が発生します。そして、ほとんどのクラウドサービスの最大容量は2TBを超える容量をサポートしていないため、2TBを超えた途端に経済的ではなくなります。例えばクラウドストレージの老舗Drop Boxは2TBで月額1,200円必要になります。そのため、短期的には割安になるかもしれませんが、長期的になると外付けのHDDやNASよりもコストがかかることになるかもしれません。

最後に、サーバー向きだった人は、NASなどのサーバーを使用することをお勧めします。しかし、サーバーの場合は、構築するまでに初期導入コストがそこそこかかり、セットアップ作業が必要になります。ただ長期的に考えると、容量と安全性の面で、他2つの選択肢よりもランニングコストは抑えられるのではないでしょうか。

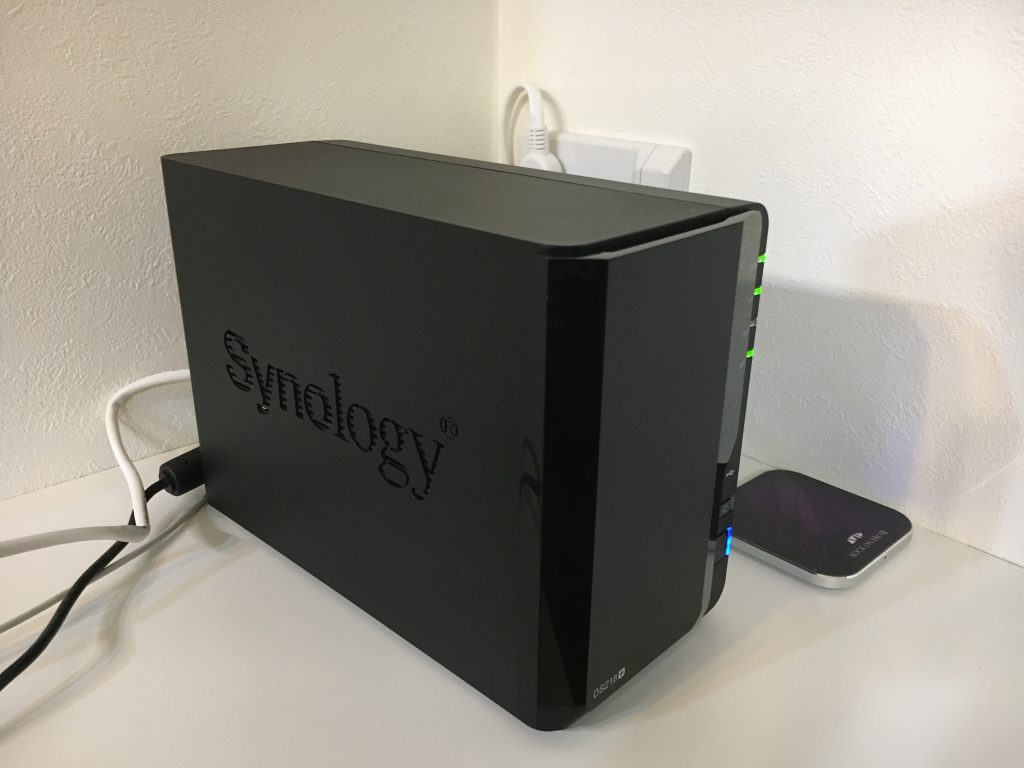

NASと言うと、ネットワーク上でただデータをごっそり保存するだけのイメージがあるかもしれませんが、昨今では外部からもアクセスして、データを保存したり、取り出したりすることができるものがあります。今回は、「クラウドのようにどこからでもアクセスできる」ことも含めて比較をしたいので、SynologyのDiskStation DS218+をお借りして、NASのセットアップ作業とバックアップの使い勝手を体験してみました。

DS218+は、高級ティッシュを一回り大きくした感じの大きさで、大げさにスペースを確保する必要はありませんでした。

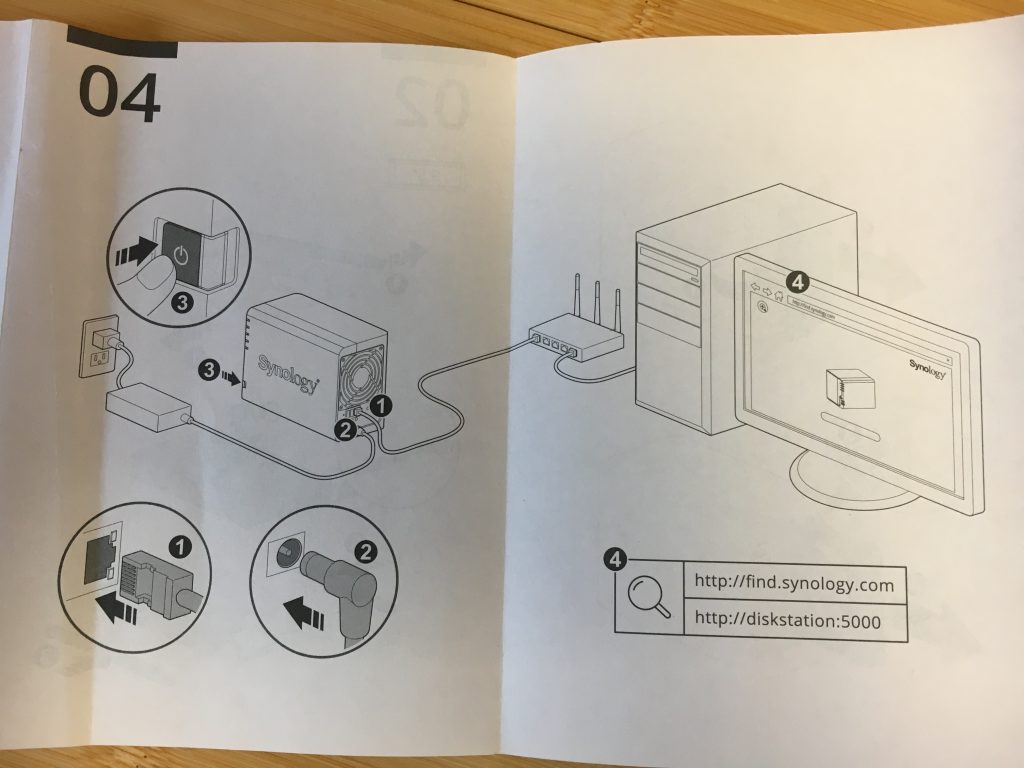

開封して説明書にある図のように接続します。ネットワーク越しにNASへアクセスして、パッケージをインストールしていきます。難しそうに聞こえるかもしれませんが、webブラウザで指定のURLにアクセスすると、操作方法を順次案内してくれ、ぽちぽちと、その指示通りに進めると、拍子抜けするほど簡単に初期設定が終わりました。この段階でNASをネットワークドライブとしてマウントし、使用することができます。データをそのままコピーするだけの用途であれば、ここまでで何の問題もなく使用できます。

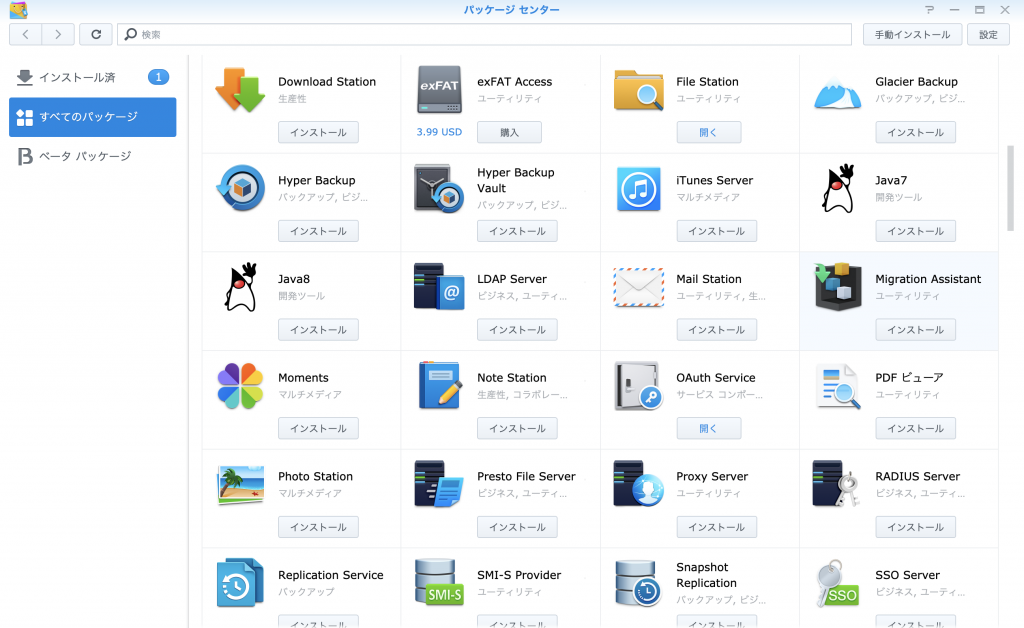

さらに、Synology DSM (Disk Station Manager)というSynology独自のOSにアクセスし、その中にあるパッケージセンターを開いてみました。このパッケージセンターはNASの拡張機能になります。

ざっと見ても100以上のアプリがあり、Synology製のアプリやサードパーティ製のもの、詳しい人ならば自分でアプリを開発することもできるようです。

(今回、NASへのバックアップの紹介がテーマですが、クラウドとの同期もできそうで、NASでのミラーリングに加え、さらに多重化されたバックアップ設定もできそうです。正直、そんなにたくさんのアプリがあるとは思わず、まだまだ勉強不足です。)

必要な機能をインストールして使用する仕組みのようで、今回の目的である「データの整理」、中でも写真や動画を整理し、仕事関連のメディアをテレワーク中の同僚と共有してみようと思います。

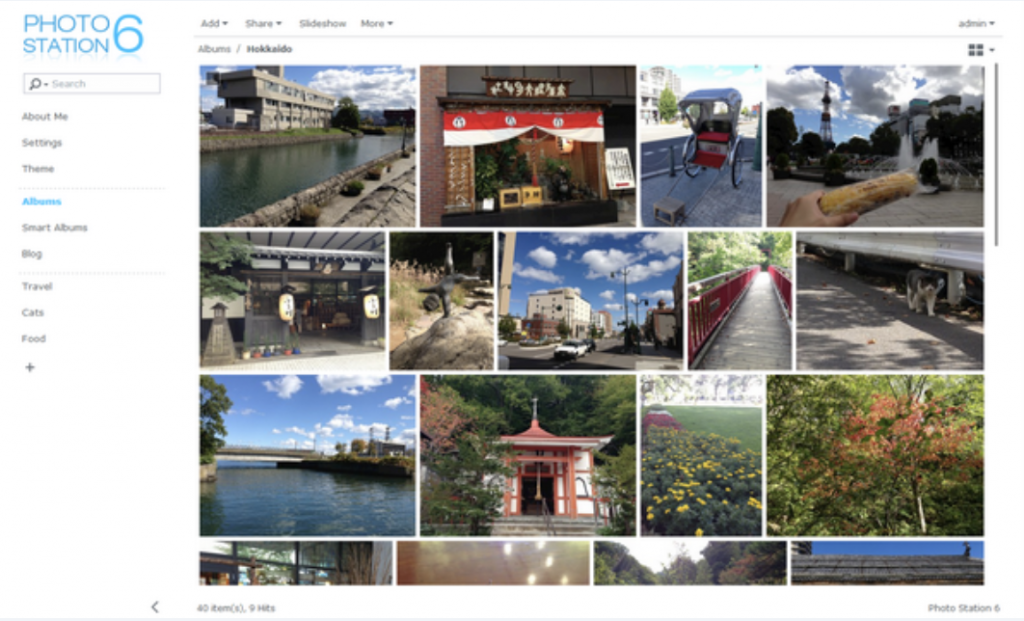

まず、「Photo Station」をインストールし、DSM上で起動させます。同時にQuickconnect IDを設定します。このQuickconnect IDは、自宅にあるSynologyのNASサーバが常時Synologyのサイトと接続されている環境を作って、インターネットからアクセスする方法のようです。コントロールパネルのユーザー設定でユーザーを追加して、そのIDを同僚に送信すれば、同僚がwebブラウザから自宅にあるNASサーバーにアクセスできるようになります。

次に「Photo Station」では、手動で作成したアルバム(フォルダ)にバックアップしたい写真をアップロードします。それ以外にも、写真が持っているメタデータを使って、特定条件での写真を振り分けできる「スマートアルバム」があります。撮影日やカメラの種類など、条件さえ入力しておけば、整理が苦手な人でも綺麗に仕分けされたアルバムが作成されます。

スマートフォンと連携する「DS Photo」アプリはiOSやAndroidにも対応しており、ダウンロードして使用します。同じようにスマホで外からNASにアクセスでき、写真をアップロード、閲覧、ダウンロードすることができるようになります。

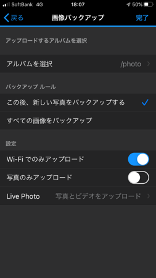

このアプリでは、スマホで写真を取るたびに、NASに写真がアップロードできるように設定することもできるので、撮影したそばからNASにバックアップを取っていくことができます。このような連携は一般的なクラウドストレージでは当たり前の機能ですが、NASであれば容量をほとんど気にしなくてもいいため使い勝手もいいようです。

「写真のみのアップロード」のチェックを外すと動画もアップロードしてくれます。 「Wifiのみでアップロード」にチェックをいれておくと、wifiにつながるまでは保留の状態になり、無駄な通信料金を使わずにすみます。

「写真のみのアップロード」のチェックを外すと動画もアップロードしてくれます。 「Wifiのみでアップロード」にチェックをいれておくと、wifiにつながるまでは保留の状態になり、無駄な通信料金を使わずにすみます。

設定の中の「Geofence」を設定することで、自宅から半径150mから250mに範囲に入った時だけアップロードを行わせることも可能です。

先に述べたとおり、NASは初期導入にそこそこの費用がかかるとは言いましたが、ややめんどくささを感じるファイル共有や、義務感でしかないファイルのバックアップも、synologyが提供する機能拡張アプリで簡単便利をすぐに手に入れられることで、むしろ割安感を感じます。

アンケートによると、スマホの写真はそのまま入れっぱなしと言う人の割合は案外多く、機種が変わるたびに容量を多くして急場をしのいでいるのが現状のようです。長らくデータの整理をしていない方は、この機会にバックアップについて参考にしていただけたら幸いです。

今回は「写真の管理」について見ていきましたが、次回は違う角度から、このNASを紹介できればと思います。

お問い合わせは、ページ下部「Contact」バナーより、お気軽にROCK ON PROまでご連絡ください。

*記事中に掲載されている情報は2020年06月01日時点のものです。