«投稿

Author

ROCK ON PRO

渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

Merging社本国HPにMick沢口氏のレポートが掲載、 日本語訳でお届けします!!

2002年よりPyramixを愛用し、高品位なサウンドを提供するだけでなく、常に最新のテクノロジーを高い次元でアートへと昇華してきたUNAMASレーベル代表の沢口 ”Mick” 真生 氏。ROCK ON PROホームページでも数々ご登場いただき、そのシステムからノウハウ、そしてエンジニアリングに対するスタイルに至るまでご紹介いただきました。その沢口氏がMerging社の本国ページに取り上げられ、その功績からレコーディングの実際までレポートされています。今回はその日本語訳レポートをMerging社国内代理店であるDSP Japan様のご快諾をいただきお届けします!!

(※以下、Merging社ホームページより翻訳転載となります。)

◎Rock oN REAL SOUND Project: Pyramix+HorusがもたらしたUNAMASレーベルとMick沢口氏の栄光

日本プロ録音賞受賞と9.1chタイトルの充実に対するMerging製品の貢献

2017年1月東京:

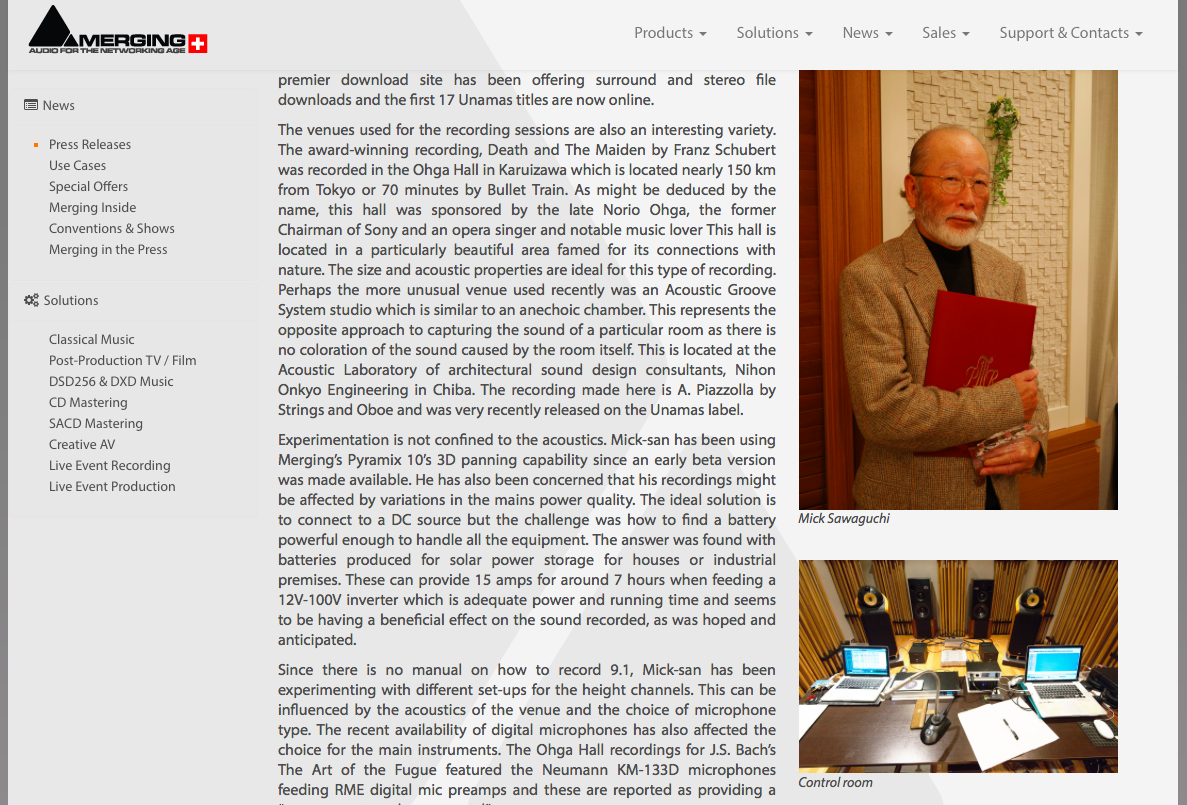

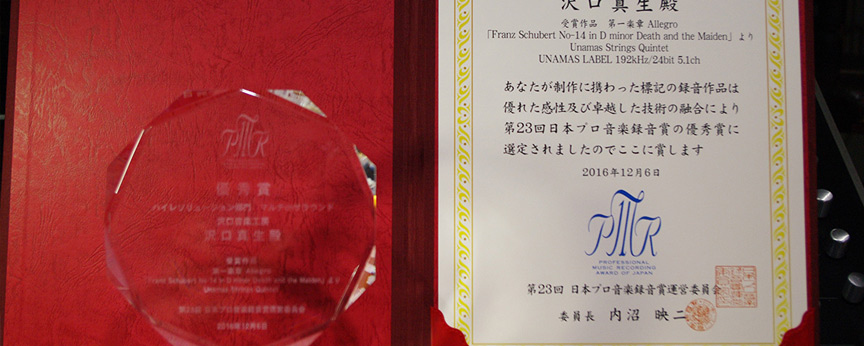

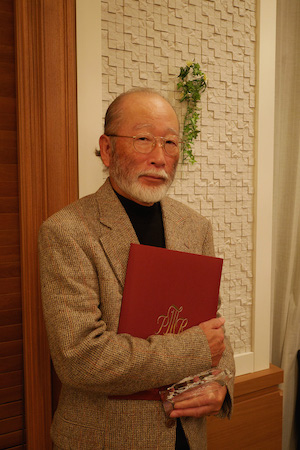

Mick沢口氏はいつの時代も新しいテクノロジーに関心を持ち、また、長年にわたって「サラウンドによる音楽制作」を提唱してきた人物です。また、そのことによって日本の音楽レコーディング界で高く評価されている人物でもあります。彼は2014年から、音楽にうってつけと言われるAuro 3Dによる9.1ch制作を行ってきました。その功績によって、”Mick-san”はいくつもの受賞暦を持つ綺羅星の如き人々の仲間入りを果たしたのです。2LのMorten Lindberg、Sono LuminusのDaniel Shores、そしてUNAMASのMick沢口氏がみな、Pyramix 10とHorus/Hapiのユーザーであることは偶然ではありません。同時に、彼らが頻繁に連絡を取り合い、互いにその経験と技術を分かち合っていることもまた当然と言えるでしょう。Mickさんは日本プロ録音賞のサラウンド部門で複数回の受賞暦を持ち、Mortenは最優秀サラウンド・サウンド・アルバム賞への2度のノミネーションだけでなく最優秀アルバム技術賞クラシック部門を含む3部門にもノミネートされた経験を持ちます。Dan Shoresは最優秀小規模アンサンブル・パフォーマンス賞へのノミネーションを経験しています。

UNAMASレーベルのバラエティーは日本国外では類例がなく、非常に興味深い事例です。2016年12月からはドイツのプレミアムなダウンロード・サイト「High Res Audio」がサラウンドとステレオのフォーマットでUNAMASレーベル作品の販売を開始し、手始めに17タイトルがオンラインで購入可能になりました。

レコーディングに使用される場所もバラエティーに富んでおり、耳目を惹きます。日本プロ音楽録音賞ハイレゾリューション部門優秀賞を受賞した『シューベルト: 弦楽四重奏曲 第14番 「死と乙女」』は、東京からおよそ150km、新幹線で70分の距離にある軽井沢「大賀ホール」で録音されました。その名前から分かる通り、このホールはかつてのソニー社長であり、オペラ歌手であり、特筆すべき音楽愛好家であった大賀典雄氏によって寄贈されたものです。このホールが建つ場所はとりわけ美しく、自然との一体感で有名な地域です。そのサイズとアコースティック特性はこの手のレコーディングにはうってつけです。

最近の例で、もっと風変わりな録音場所としては、まるで無響室のような「Acoustic Grove Systemスタジオ(日本音響エンジニアリング社のサウンド・ラボ)」を挙げることができるでしょう。これは”部屋自体によるサウンドへの色付けを排除する”という点で、大賀ホールのように”特定の空間が持つサウンドを捉える”のとは真逆のアプローチと言えるでしょう。ここで録られた音は『A.Piazzolla by Strings and Oboe』のタイトルで、UNAMASレーベル最新作としてリリースされました。

彼の実験はアコースティックに留まりません。Mick-sanはPyramix 10の3Dパンナーの性能を、ベータ版の初期から駆使してきました。彼はまた、電源の品質がレコーディングに影響を与えるのではないか、ということにも関心を寄せています。理想的なソリューションはDC電源を使用することですが、彼のチャレンジはすべての機材を駆動するに足るパワーを備えたバッテリーを探すことに向けられました。その解は住宅や工業用建屋のために開発された可搬型蓄電システムというものでした。これらはインバーターにDC12Vを供給しながら、およそ7時間にわたりAC100V-1.5kVAの電源を提供してくれるのです。これは電力においても稼働時間においても十分であり、さらにレコーディングされたサウンドにも恩恵があるように思えるという、まさに待望の解答でした。

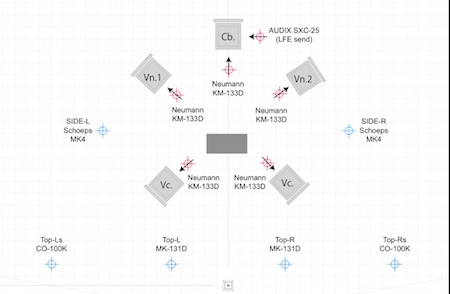

9.1chレコーディングにはマニュアルなどありません。そのため、ハイト・チャンネルのセットアップについて、Mick-sanは様々な実験を繰り返しています。ハイト・チャンネルのサウンドは空間のアコースティックとマイクロフォンのタイプに強く影響されます。近年のデジタル・マイクの性能は、メインマイクの選択にも大きな影響を与えています。大賀ホールで行われた『J.S. Bach「フーガの技法 The ART of FUGUE BWV-1080」』のためのレコーディングでは、Neumann KM-133Dと、RMEのデジタル・マイク・プリアンプが使用され、「きわめて精確でオープンなサウンド」という評価を得ています。

「フーガの技法」は複雑ですが、サラウンド・レコーディングにぴったりの曲です。ほとんどの場合、四重奏として編曲されますが、このレコーディングのために土屋洋一氏が書いた”コントラバスを加える”というアレンジは、この曲の出来栄えを一層豊かなものにしたように思えます。このセッションで、レコーディングにおいても5.1chと2chのミックスダウンにおいても、Pyramix V10の圧倒的な使いやすさが証明されたと言えるでしょう。この作品は5.1ch/2chだけでなく、MQA(Master Quality Authenticated)とHPL(Head Phone Listening)向けのスペシャル・ミックス・バージョンもリリースされています。HPLは日本のアコースティック・フィールド社が開発した技術で、なんと最大22.2chまでのサラウンド・レイアウトをヘッドフォンですることができます。

Mick沢口氏はこう語ります。「水平方向と垂直方向のビューを使用してチャンネルをアサインできることは大変便利です。シグナル・フローは個別に色分けされているため直感的な操作ができますし、最終マスターのリアレンジにもとても便利です。たとえば、LFEとその他のチャンネルの順序を間違えるようなことを防げます。アーティストのパフォーマンスをAuro 3Dで捉えるということは、アーティストにとっても私自身にとってもスリリングな経験です。もっと多くのひとが、4つのハイト・チャンネルによってさらにリアリティを増したサウンドを楽しめる環境が整うことを願っています。」

<ROCK ON PRO 関連リンク>

*記事中に掲載されている情報は2017年01月23日時点のものです。