«Works

Author

前田 洋介

[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

株式会社毎日放送様 / ~多様なアウトプットに対応する、正確な回答を導き出せる音環境~

以前にも本誌紙面でご紹介した毎日放送のMA室がリニューアルした。前回のご紹介時にはAvid S6とMTRXの導入を中心にお伝えしたが、今回はそれらの機材はそのままにして内装のブラッシュアップとシステムの大幅な組み換えを行っている。さらには、準備対応であったイマーシブ・オーディオへの対応も本格化するという更新となった。

まずはシステムの更新の部分を見ていこう。今回の更新ではAvid S6はそのままに、モニター周り、Avid S6のマスターセクションをどのように構築するのかという部分に大きなメスが入った。これまでのシステムはスタジオに送られる全ての信号がMTRXに入り、Avid S6のMTMによるモニターセクションが構築されていた。その全ての信号の中にはPro Toolsからの信号も含まれDigiLinkで直接MTRXの入力ソースの一つとして扱われる仕様である。

このシステムをどのように変更したのかというと、まずはMTRXをPro ToolsとDigiLinkで接続し、Audio Interfaceとして使用しないこととした。昨今のシステムアップのトレンドとは逆の発想である。これにはもちろん理由があり、トラブルの要因の切り分けという点が大きい。従来は1台のPro Toolsのシステムであったものが、今回の更新で2台に増強されているのだが、こうなるとトラブル発生時の切り分けの際に、全てがMTRXにダイレクトに接続されていることの弊害が浮かび上がってくるわけだ。MTRXへダイレクトに接続した場合には、Pro ToolsのシステムからAudio Interface、モニターセクションといったスタジオ全体が一つの大きなシステムとなる。俯瞰するとシンプルであり、何でも柔軟に対応できるメリットはあるが、トラブル時にはどこが悪いのか何が問題なのかへたどり着くまで、システムを構成する機器が多いために手間がかかる。これを解決するために、2台に増強されたそれぞれのPro ToolsにAudio Interfaceを持たせ、スタジオのマスターセクションにあたるMTRXへ接続をするというシステムアップをとった。

これは、システムが大きくなった際には非常に有効な手法である。Avid S6以前のシステムを思い返せば、レコーダー / プレイヤー / 編集機としてのPro Tools、そしてミキシング、スタジオのシステムコアとしてのミキサー。このようにそれぞれの機器の役割がはっきりしていたため、トラブル時にどこが悪いのか、何に問題が生じているのかということが非常に明確であった。この役割分担を明確にするという考え方を改めて取り入れたAvid S6のシステムが今回の更新で実現している。

📷Audio Interface関係、VTR、パッチベイは、室内のディレクターデスクにラックマウントされている。手前の列から、映像の切替器、VTR、2台のPro Toolsに直結されたAvid純正のInterface。中央の列には、AntelopeのMasterClock OCX HD、RupertNeve Design 5012、Avid MTRXなど、システムのコアとなる製品が収まる。右列は、パッチベイとBDプレーヤーが収まっている。左から右へと信号の流れに沿ったレイアウトになっている。

今回の更新により、MTRXは純粋にAvid S6のモニターセクション、マスターセクションとして独立し、Pro Toolsシステムとは縁が切れている状態となる。MTRXはどうしてもPro ToolsのAudio Interfaceという色合いが強いが、スタンドアローンでも利用できる非常に柔軟性の高い製品である。弊社ではこれまでにも、Artware Hubでの36.8chシステムのモニタープロセッサーとして、また松竹映像センターにおけるダビングシステムのマスターセクションとしてなど、様々な形でMTRXをスタンドアローンで活用していただいている。常にシステムに対しての理解が深い方が利用するのであれば、一つの大きなシステムとしたほうが様々なケースに対応でき、物理パッチからも解放されるなど様々なメリットを享受できるが、不特定多数の方が使用するシステムとなると、やはり従来型のミキサーとレコーダーが独立したシステムのほうが理解が早いというのは確かである。

ある意味逆説的な発想ではあるが、一つの大きく複雑なシステムになっていたものを、紐解いてシンプルな形に落とし込んだとも言えるだろう。この部分に関して、ミキサーとしてのマトリクス・ルーティングというものは、放送用のミキサーで慣れ親しんだものなので抵抗なく馴染める。今回のシステムは、そういったシステムとの整合性も高く、利用する技術者にとってはわかりやすいものとすることができたとお話をいただいている。MTRXをスタンドアローンで運用するため、今回の更新ではDADman を常に起動しておくための専用のPCとしてMac miniを導入いただいている。これにより、まさにAvid S6がMTRXをエンジンとした単体のコンソールのように振る舞うことを実現したわけだ。

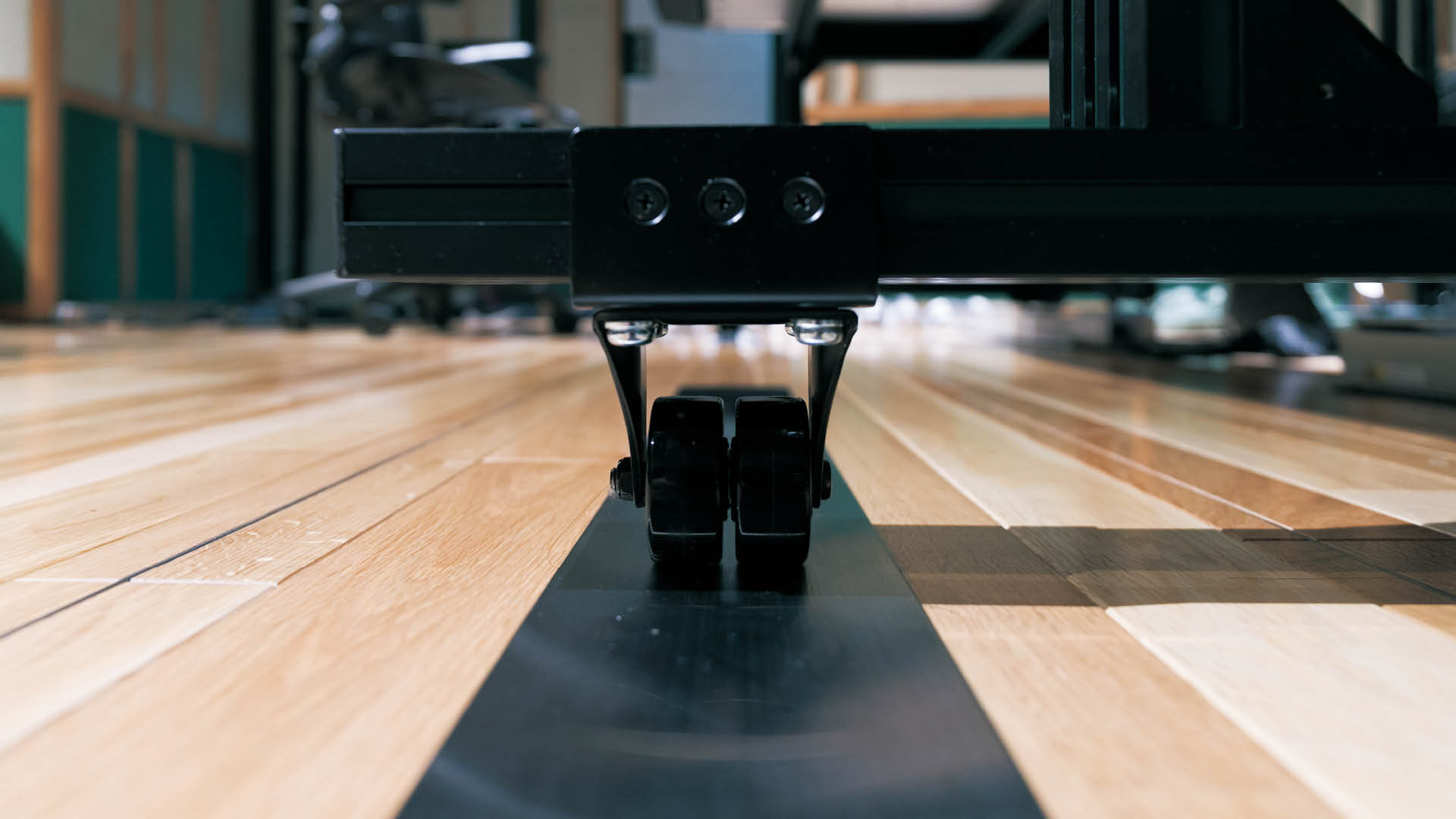

📷もう一部屋のMA室でも採用した、コンソールを左右に移動させるという仕組みをこの部屋にも実装している。編集時にはキーボード・マウスなどがセンターに、MIXを行う際にはフェーダーがセンターに来る、という理想的な作業環境を実現するために、コンソール自体を左右に移動できるわけだ。これであれば、ミキサーは常にセンターポジションで作業を行うことができる。なお、専用に作られたミキサースタンドにはキャスターがあり、電動で左右に動く仕組みだ。これにより左右に動かした際、位置が変わることもなく常に理想的なポジションを維持できる。ちなみに一番右の写真はコンソールを動かすための専用リモコンとなっている。

イマーシブ・オーディオへの対応は、モニターセクションとしてスタンバイをする、ということとしている。5.1chサラウンドまでは常設のスピーカーですぐに作業が可能だが、ハイトスピーカーに関しては、もう一部屋のMA室との共有設備となる。これまでもトラスを組んで、仮設でのハイトチャンネル増設でイマーシブ・オーディオの制作を行ってきたが、モニターセクションのアウトとしても準備を行い、ハイト用のスピーカーをスタンドごと持ち込めば準備が完了するようにブラッシュアップが図られた。これにより、5.1.4chのシステム、もしくは7.1.2chのシステムにすぐに変更できるようになっている。地上波ではイマーシブ・オーディオを送り出すことはできない。とはいえ、インターネットの世界ではイマーシブ・オーディオを発信する環境は整いつつある。そしてこれらを見据えて研究、研鑽を積み重ねていくことにも大きな意味がある。まさにこれまでも積極的に5.1chサラウンド作品などを制作してきた毎日放送ならではの未来を見据えたビジョンが見える部分だ。

📷一番作業としては多いステレオ用のラージスピーカーはMusik Electronic Geithain RL901KとBasis 14Kの組み合わせ。2本のSub Wooferを組み合わせ、2.1chではなく2.2chのシステムとしている。なお、サラウンド用には同社RL906が採用されており、こちらのスピーカースタンドは特注品となっている。

今回のシステム更新において、一番の更新点だと語っていただいたのが、スピーカーの入れ替え。古くなったから更新という既定路線の買い替えに留まらない、大きな含みを持った入れ替えとなっている。従来、この部屋のスピーカーはDynaudio Air6が導入されていたのだが、それをもう一つのMA室に導入されているMusik Electoronic Gaithin社の同一モデルへと更新。Musik社のスピーカーは、サブ(副調整室)にも採用されており、今回の更新で音声の固定設備としてのスピーカーをMusikに全て統一することができたわけだ。同じモデルなのでそのサウンドのキャラクターを揃え、毎日放送としてのリファレンスの音を作ることができたこととなる。

音質に対してのこだわりである、光城精機のAray MK Ⅱはコンソールの足元に設置されている。1台あたりで1000VAの出力を持つAray MK Ⅱが3台、スピーカーの電源及び最終段のアナログMTRX I/Oの電源が供給されている。

「Musikの音」という表現をされていたのが非常に印象的ではあるが、このメーカーのスピーカーは他社には真似のできない独自の世界観、サウンドを持っている。この意見には強く同意をするところである。同軸の正確な定位、ふくよかな低域、解像度の高い高域と言葉では伝えられない魅力を多く持つ製品である。お話を伺う中で、Musikに対してスピーカー界の「仙人」という言葉を使われていたのだが、たしかにMusikはオーディオエンジニアにとって「仙人」という存在なのかもしれない。いろいろなことを教えてくれる、また気づかせてくれる、そして、長時間音を聞いていても疲れない、まさに理想のスピーカーであるとのことだ。

放送局にとってMusikというスピーカーはハイクオリティではないかという意見も聞いたことがある。その意見は正しい部分もあるのかもしれないが、放送局だからこそ様々なアウトプットに対しての制作を求められ、どのような環境にも対応した音環境を持っていなければならない。そのためには、全てに対して正確な回答を導き出せる音環境が必要であり、ハイクオリティな環境であることは却って必要な要素であるというお話をいただいた。筆者もまさにその通りだと感じている。地上波だけではなく様々なアウトプットへの制作が求められるからこそ、ベストを尽くすことへの重要性が高まっているということは間違いない。

このハイクオリティな音環境を象徴するような機器が光城精工のArray 2の導入であろう。一見コンシューマ向け(オーディオマニア)の製品というイメージもあるかもしれないが、光城精工はスタジオ向け電源機器で一斉を風靡したシナノから独立された方が創業されたメーカー。もちろんプロフェッショナル業界のことも熟知した上での製品開発が行われている。Array 2は音響用のクリーン電源として高い評価を得ており、絶縁トランスでも単純なインバーターでもなくクリーン電源を突き詰めた、これも独自の世界を持った製品である。このArray 2が今回の更新ではスピーカー、モニタリングの最終アナログ段の電源として導入されている。アウトプットされるサウンドに対して絶対の信頼を持つため、また自信を持って作品を送り出すために、最高の音環境を整えようという強い意志がここからも読み取ることができる。

これらの更新により、音環境としては高さ方向を含めたマルチチャンネルへの対応、そしてハイレゾへの対応が行われ、スペックとして録音再生ができるということではなく、それらがしっかりと聴いて判断ができる環境というものが構築されている。Dolby Atmos、360 Reality Audio をはじめとするイマーシブ・オーディオ、これから登場するであろう様々なフォーマット、もちろん将来への実験、研鑽を積むためのシステムでもある。頻繁に更新することが難しいスタジオのシステム、今回の更新で未来を見据えたシステムアップが実現できたと強く感じるところである。そして、実験的な取り組みもすでにトライされているようで、これらの成果が実際に我々の環境へ届く日が早く来てほしいと願うばかりだ。この部屋で制作された新しい「音」、「仙人」モードでミックスされた音、非常に楽しみにして待つことにしたい。

*ProceedMagazine2021号より転載

*記事中に掲載されている情報は2021年08月06日時点のものです。