«Works

Author

前田 洋介

[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

日活株式会社様 / 日活調布撮影所 MA 大空間を活かす、物理的な音響設計アプローチ

日本国内に現存する映画会社の中で最も歴史のある会社、それが日活株式会社である。その歴史は1912年に吉沢商店、横田商会など4社が合併し、日本初の本格的な映画会社「日本活動写真株式会社(日活)」が設立された時代まで遡ることができる。すでに110年を超える歴史を持つ日活、今回のMA室リニューアルが行われることとなった日活調布撮影所の着工は戦後間もない1953年である。撮影所としても70年以上の歴史がある日本の映画史そのものとも言える場所だ。その70年の節目に発表されたスタジオ全域に渡る大規模修繕事業。ポストプロダクションセンターも部屋の配置まですべてが見直され、本稿で取り上げるMA室以外にも新しいFoleyステージ、ADR室がリニューアルされている。

本稿ではリニューアルされたMA室に関して話を進めていきたい。「リニューアル」とされてはいるが、躯体を一旦スケルトン状態に戻し、いちから部屋を作るという大規模な工事で、新設と言ってしまってもいい内容だ。今回の音響建築工事は日本音響エンジニアリング株式会社が担当し、Foley、ADR、MAと3部屋の改修を実施している。これはポストプロダクションセンター北側の半分にあたり、建屋内の大規模な部屋割りの変更も含まれる工事である。

かつては、2部屋目のダビングとして使われていた建屋北側の部屋をFoleyに、その隣をADRに、さらに隣をMAへと改修している。さすがは、歴史のある日活調布撮影所である。内装を剥がしてスケルトンにすると以前ダビングであった名残で映写窓が壁の中から出現したり、昔のフローリングが現れたりと、まるで史跡を発掘するかのような出来事が多数あり、当時を知る諸先輩方からは、昔はどのように使っていたかなど貴重なお話を聞くこともできた。

リニューアルされるスペースは、躯体天井まで6m以上の高さがあり、床面積も奥行き・幅ともに7m以上ある大空間。その内側に遮音壁を立てたとしても、5m以上の有効寸法は取れるだろうということで、当初はCinemaフォーマットのDolby Atmosに対応したダビングにしてはどうだろうかという意見や、CinemaとHomeの機能を兼ね備えたAtmosスタジオではどうか、という意見も出たそうだ。非常にチャレンジングなアイデアであり面白い計画ではあったが、細部まで検討をしようとすると、そのフォーマットの違いの大きさに気づくこととなる。

わかりやすいポイントとしては、フロントのスクリーンに関してと、サラウンドスピーカーの配置だろう。Cinemaの場合には、劇場と同様に音響透過型スクリーンの後ろにシネマスピーカーを設置する。Cinemaの音とはその音響透過特性も含めた「劇場」の音である。片やHomeフォーマットではスピーカーは露出での設置であり、ダイレクトにそのサウンドを視聴することとなる。サラウンドに関してもCInemaの場合には、壁面の少し高いところに設置を行う。これは、入口扉などと干渉しないよう少し高い位置に設置されるのが通例だ。また、デフューズサラウンドとも呼ばれる複数のスピーカーを使ったサラウンドアレイが組まれる。これは客席のどこに座ったとしても一定のサラウンド感を得るための工夫である。そして、HomeのサラウンドはどうかというとポイントソースのスピーカーによるITU規格に準拠した配置となっている。

これらのことを考えると、一式のスピーカーを共用してCinemaとHomeを両立させることは、望ましくない結果を生んでしまう可能性が高い。ひとつの部屋にCinema用、Home用それぞれのスピーカーシステムが導入できればその限りではないが、費用対効果などを考えても用途に応じて部屋を分けたほうが良いという結論になる。無理に共有しようとしたとしても、どちらつかずになり中途半端なものになってしまう。このような検討が行われた結果、この大空間を活かして国内のどのDolby Atmos Homeスタジオよりも優れた音響特性を持つスタジオを作ろうという、基本方針が決まった。

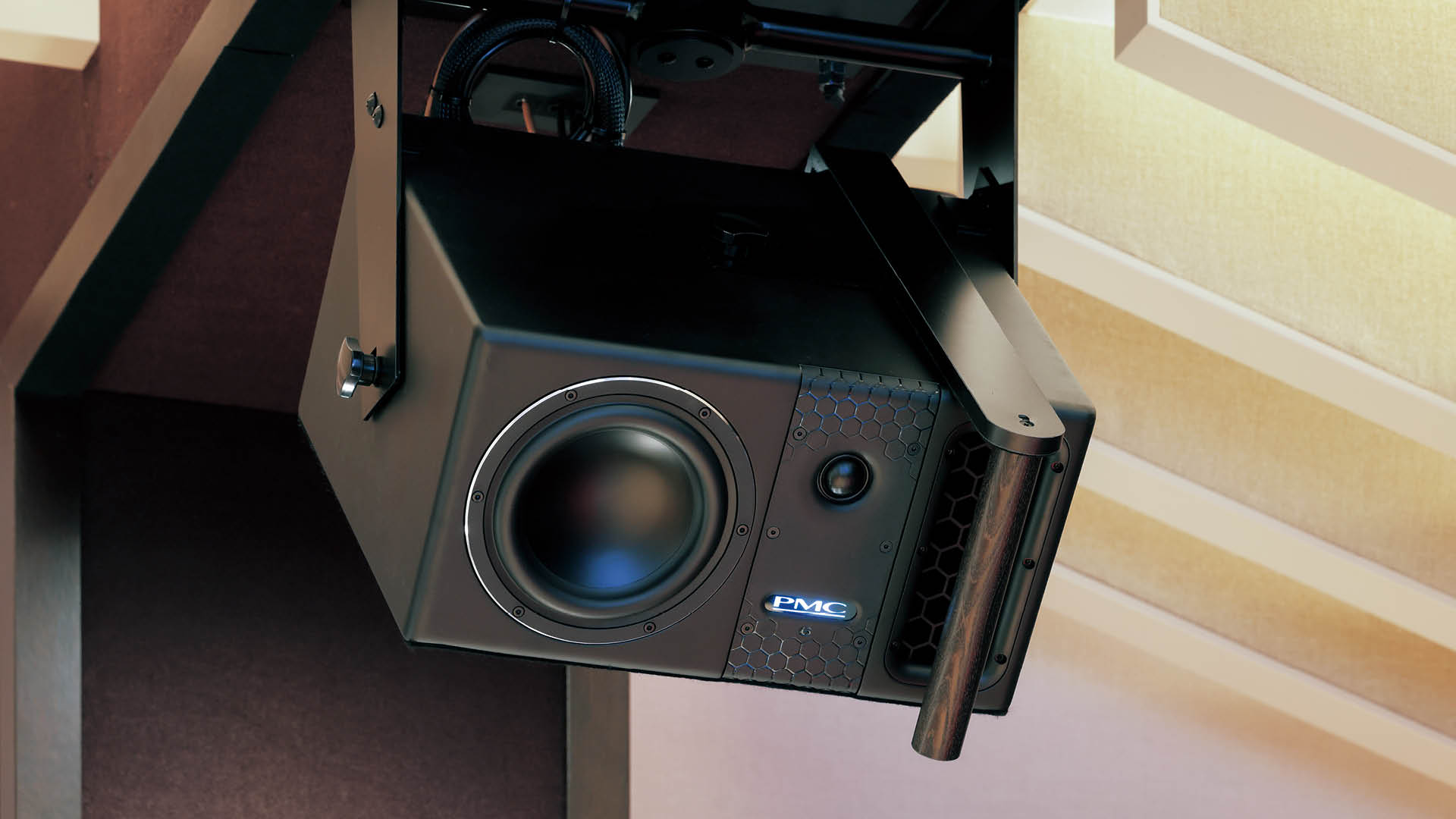

この基本方針をどのように実現するかという検討が始められ、まず着手したのが空間の容積を活かすスピーカーの選定だ。複数メーカーのミドルクラスのスピーカーが集められ比較試聴が行われ、そこで選定されたのがPMC 8-2である。十分なボトムエンドと解像度を兼ね備えたPMCの次世代を担うミッドレンジ・モデルである。さらにローエンドを増強したPMC 8-2 XBDの方が、より良いだろうということになりL,C,R chに採用が決まった。水平面をすべてPMC 8/2 XBDにするというプランまでは叶わなかったが、国内でも前例のない大型スピーカーによるDolby Atmos Homeのスタジオの基本プランが決まった。

スピーカのレイアウトは、天井高があるためできる限りサラウンドサークルを広げ、理想の等距離配置を目指すということで設計が進められた。電気的にディレイを駆使して、仮想的にスピーカーを等距離に見せかけるという手法がほとんどのDolby Atmosスタジオでは行われている。これはやはり天井高の不足からくる問題点である。日活撮影所のMA室は余裕ある天井高から、理想の位置へと配置が行える。それならば物理的な配置でしっかりと等距離を確保しようということとなった。

スピーカーを等距離に配置することで到達時間を一定にできるメリットはやはり大きい。距離が異なる場合には、電気的にディレイを使用してその補正を行うのだが、それが必要無くなるからだ。ディレイ処理はあくまでも仮想的に実際の設置距離をより遠ざけるということを行うので、多少ではあるが違和感が生じることがある。この原因としては、直接音はディレイで整えられていたとしても反射音などはその次第ではなく、完全なる補正とはならないことなど様々な事象が考えられる。しかし、こうした処理を行わないとパンニングの際などに位相干渉などの問題が生じてしまうため、補正の手段として必要であることに変わりない。

こうなると、やはり理想的で最善な手段は物理的に等距離にスピーカーを配置し、ディレイ無しでのスピーカー配置を実現すること、となる。今回の日活撮影所の設計に際し、サラウンドサークルをできるだけ大きく、そしてスピーカーは等距離配置に、という強いリクエストがあった。サラウンド環境におけるリスニングポイントからスピーカーの距離に関しては様々な意見があるところだが、等距離であるということにデメリットは基本的にはなく、スピーカー配置の理想形であると言える。

また、スピーカー距離に関してはできるだけ距離を確保したい。これもスピーカー配置において設計当初よりあったリクエストだ。リスニングポイントから各スピーカーまでの距離(モニター距離)に関しては、5.1chサラウンドの規格が記されているRec. ITU-R BS. 775-1の中では明記されていない。しかし、その参照 RecommendationであるRec. ITU-R BS. 1116-1において、2〜3mのモニター距離がマルチチャンネル再生環境用として推奨されているという記述がある。

これは、Dolby Atmosではなく、5.1ch等の平面サラウンドに関しての推奨ではあるが、マルチチャンネル・サラウンドに関してのスピーカー距離に明確に言及した唯一の資料でもある。そこから考えると、今回の部屋のサイズを使い切った3.2mというサラウンドサークルは、推奨よりも少し大きいサラウンドサークルということができる。この推奨の下限とされている2mの距離を確保するのことも難しい国内のスタジオ事情から考えると、十分な距離が保たれた環境と言えるだろう。

サラウンドサークルに関しては、狭いほど直接音が支配的となり定位感は向上する。広くなると間接音(反射音等)が相対的に増えるため定位感という視点では弱くはなるが、それが自然なサラウンド感の向上につながるとも言える。今回の設計では遮音壁からの距離を最低限確保しつつ、できうる限り広いサラウンドサークルが確保できるよう設計が行われている。サラウンドスピーカーが少し壁に埋まっているような設置となっているのは、このように考えられた工夫の結果である。

今回設置されたスピーカーだが、前述の通りでL,C,R chへPMC 8-2 XBDが採用された。このスピーカーは、PMC 8-2に8-2 SUBを追加し、4本のウーファーユニットにより低域を再生するという仕組みになっている。スコーカーとのクロスオーバーポイントは変えずに、ウーファーの出力をパラにして8-2 SUBに送っているということだ。つまり、PMCの特徴であるATL(バックロードホーンのような独自の低域増強の技術)による豊かな低域。これが倍のボリューム感を持って再生されるということである。その低域は、ラージモニターを彷彿させる十分すぎるボリューム感。それがフロントに3セットともなると、その迫力は想像を超えたものになる。「凶暴」とも感じるほどの迫力の低域。これこそがPMCの魅力であり、スピーカー選定の決め手のひとつであった。しかし、マルチチャンネル・スピーカーの一部として考えると、他のチャンネルとのつながり、全体のバランスなど考慮すべきポイントは多くある。

調整前と調整後、それぞれの音を聴く機会があったのだが、調整後にはその持ち味、キャラクターを保ったままタイトになった、というのが第一印象である。「凶暴」と感じてしまうほど暴れていた部分がうまくチューニングされ、素性はそのままにダイレクト感のあるサウンドへと変化した。この秘密を音響調整を行った日本音響へ質問したのだが、その答えは「物理的アプローチ」というものだった。超低域は振動である。それを止めるためには多少の吸音処理では全く追いつかない。振動に対しては質量を持ってチューニングをするという、物理学のセオリーに沿った対処が行われたということだ。どれほどの物量(質量)が投入されたのかはノウハウの部分となるが、ともかく質量を持って振動に対処を行ったということだ。不要な振動をするのであれば、重りを置いて振動を取り除こうということである。

もちろん吸音に関しても徹底した処理が行われている。スピーカー設置時には、裏側に回ってメンテナンスができる程度のスペースが確保されていたのだが、音響調整後にそのスペースはすでになかった。吸音処理のセオリーは、半波長の厚みの吸音材でその帯域に対して対処をするというものである。30Hzを吸音するならば半波長である5mの厚みの吸音材が必要、60Hzであれば2.5mというのが一般論である。どれほどの吸音材が投入されたか、いまやその全貌を見ることはできないが相当な量になっていることは創造に難くない。

そして、部屋自体の設計もサウンドに対する意図を持って行われている。吸音処理などは音を実際に鳴らしてからの調整であるが、それ以前となる部屋の基本設計が重要であることは言うまでもない。事前の準備あってこそのトリートメントである。

今回、スタジオの壁面はすべて傾けて設計されている。これは天井に関しても同様で中央が一番低くなるように左右から傾斜がついた谷型の天井となっている。写真では分かりづらい部分ではあるが、一方向に傾けるのではなく、二方向に傾けることで定在波の発生を効果的に抑えている。さらに壁面はランダムな凹凸を設けた意匠を施し、極力音響的に有利な形状としている。これらの工夫はスピーカー距離が広いことにより生じる反射音の増加を効果的に抑え、自然な空気感として聴かせることに寄与している。

物理的な追い込みとして面白いのが、天井のスピーカーに取り付けられた棒だ。一見して何のためか判然としないその棒だが、もちろん意図されたものである。これら天井のスピーカーは前方を向いて配置されている、つまり、巨大な反射面となっている100インチのTVに向いているのである。そして、このTVからの反射により定位が前に引っ張られるという現象が起こってしまう。これを解決するために行われた工夫がこの棒である。円柱はそこに当たった音波を拡散させる。スピーカーのツイーターとTVの軸線上に棒を配置することで高域がTV画面に当たり反射することを押さえ天井スピーカーの定位の向上につなげているわけだ。日本音響エンジニアリングは棒状の木材をランダムに配置した柱状拡散体「AGS」を製品化していることでも知られるが、この工夫もそのノウハウが活かされた格好となる。

このように、スタジオの音響設計においては物理的な部分での工夫が随所に行われている。物理的に追い込み、電気的な補正は最低限とすることで自然なサウンドを目指す。言葉にするとシンプルではあるが、それこそすべてコストと直結する項目であり、それを実現するのは本当に大変なことである。理想のDolby Atmos Home環境を作るという信念のもと、物理的な理想を求め、それを実践したのがこのスタジオである。

この部屋のシステムは、Avid S6をフラットに埋め込んだ机を中心とし、4台のPro ToolsとDobly Atmos Rendererが動作するRMU、計5台のPCにより構成されている。映画スタジオらしくダビングのシステムをコンパクトにした設計で、プレイアウトとしてのPro Toolsが3台、ダバーが1台という構成である。すべてのPro Toolsは1台のAvid MTRX IIへDigiLinkで接続され、コンパクトな設計ながら柔軟性のあるシステムアップを実現している。RMUはDanteによる接続だ。出力は、MTRX IIからのMADI出力をRME ADI-6432でAESに変換。そのAES信号をRME ADI-8 QSでアナログ信号へ変換してスピーカーへ接続している。他の映画会社でも採用されているこのシステムだが、RMEのSteady Clockによるデジタル信号のジッタ抑制技術を組み込み音質に対しての最大限のトリートメントを行うためにこのような機器選定となっている。

メーターは正面に設置された100インチTVの左右の画面に表示させることができるようになっている。ここにはメーター用のWin PCが準備されDante Virtual Soundcardをインストール、Dante信号が接続されている。メーター用のソフトウェアとしては、YamakiのVUアプリケーションとAtmos用としてFluxのMIRAが導入された。VUもしくは、イマーシブ対応のマルチメーター。そのどちらかを32inchのTV画面に映し出すことができるという仕組みだ。特にAtmos用のメーターはスタンダードと呼べるものが無い、Flux MIRAのようなソフトウェアを選択することでより優れたアプリケーションが登場した際にも対応ができるということになる。今後スタンダードになる可能性のあるシステムアップだと言えるだろう。

DAWが動作するPCには、10GbEでSynology RS2423+というNASが接続されている。4TBのHDDが12台搭載され、48TBの容量を持つ仕様である。外部からデータを持ち込みする作業が多いこともあり、共有のデータストレージとしてこの製品が選択された。エンタープライズ向けの製品ではないため、Synology RS2432+上から直接のPro Tools作業は推奨されないが、10GbE接続ということもありコピーも高速に行うことができる設計が行われている。

このMA室にはナレーション収録用のブースは無いが、隣にあるADR室で収録を行う、もしくはそのブースをMA室から利用することができる設計が行われた。Danteにより両部屋は接続され、それぞれの信号をPro Toolsで受け取ることができる。さらにスタジオ内に設置されたVideo Cameraの映像は、Blackmagic Design VideoHubにより、それぞれの部屋で見ることができるように設計されている。これらの設計は以前日活スタジオに勤務されていた株式会社レスターの大場氏が行っている。日活退社後はトライテックでスタジオ工事の業務を行っていた大場氏。映画会社の現場を知っている、さらに言えば、このスタジオの使い方、システムを熟知しており、これに基づいた設計、調整を実施されている。大場氏なしに今回のスタジオ工事は成立しなかったとも言えるほど日活スタッフからの信頼も厚く、重要な仕事を行われた。

ROCK ON PROはこれまでの知見、ノウハウを大場氏と共有し、日活様からの要望に応える最適解を導くお手伝いをさせていただいている。これまでに積み上げてきたノウハウ、システムの事例から最適な製品の選択、そし何よりワークフローに即した提案を行った。そこに大場氏がひと工夫を加えることで日活らしいシステムが完成したと言えるだろう。

容積のある空間で十分に低域の確認が行えるスタジオはあまり多くない。ベースマネージメントを行ったりと対策しているスタジオはあるが、このスタジオは電気的な工夫なしにそれらを実現しているのが大きな魅力。位相感、定位感、低域の量感。エンジニアが聴きたい、確認したいサウンドがここにはある。Dolby Atmos Homeとしては、最大規模となるこのスタジオの誕生である。

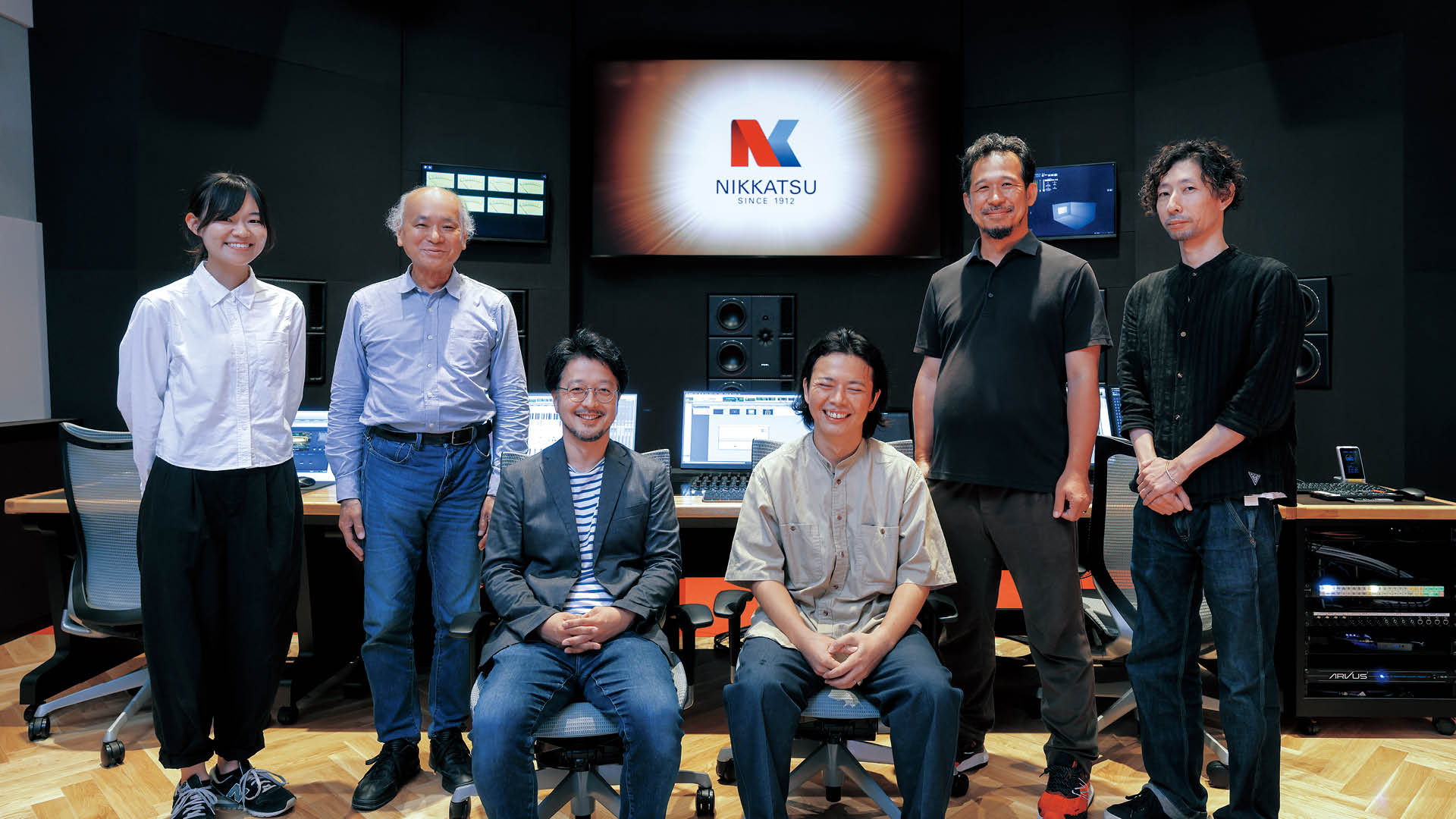

📷左から、日本音響エンジニアリング株式会社 音空間事業本部 重冨 千佳子氏、崎山 安洋氏。日活株式会社 撮影所事業部 スタジオセンター 田中 修一氏、服部 俊氏、ROCK ON PRO 前田 洋介、沢口 耕太。

*ProceedMagazine2025-2026号より転載

*記事中に掲載されている情報は2026年01月07日時点のものです。