«Solution

Author

山之下 朝陽

[ROCK ON PRO Product Specialist Team / Assistant]Immersive Audioを用いた芸術音響作品を創作し国内外で発表を行なってきた経験から、音楽表現を支える最先端の技術を広めるべくROCK ON PROへ。メガネは伊達。

3拠点を結んだリモートプロダクションが拓く、イマーシブライブ配信の可能性。

2025年7月Billboard Live TOKYOにて、アーティスト一十三十一(ひとみとい)による公演「new album release live ~Telepa Telepa~」が開催された。大盛況のライブが繰り広げられるその裏側で、ひとつの画期的な実証実験が行われていた。株式会社NHKテクノロジーズが中心となり行われたその試みとは、リモートプロダクションによるイマーシブオーディオのライブ配信実証実験である。公演会場、中継車、ミキシングスタジオの3拠点をIPで接続することで、これまで実現が困難だった場所でのイマーシブオーディオライブ配信を実現させる可能性を探るというものだ。国内でも類を見ないこの挑戦について、各拠点の詳細を追いながら掘り下げていこう。

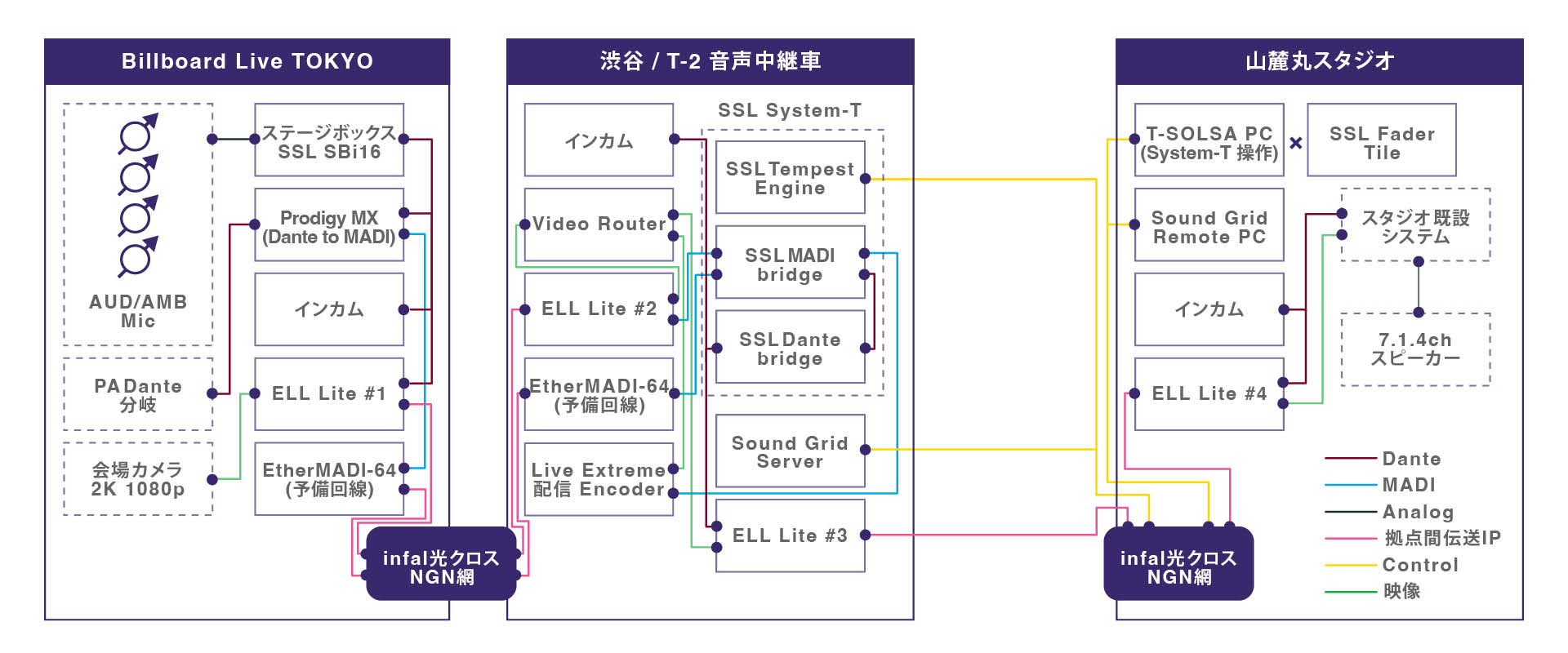

今回拠点となったのは、映像・音声の収録を行うライブ会場となったBillboard Live TOKYO(六本木)、信号処理と配信を行うために設置されたNHKテクノロジーズのT-2音声中継車(渋谷区富ヶ谷)、制作・ミキシングを行う山麓丸スタジオ(南青山)の3拠点だ。

従来からリモートプロダクションの検証を重ねてきたNHKテクノロジーズでは、今回の実証において、イマーシブライブ制作の普及を阻む要因の一つである「物理的制約」の解消を目的のひとつに掲げている。公演会場によっては、膨大な回線数を必要とするイマーシブ制作への対応や、ライブ中継機能を持たせるための追加機材・人員の設置スペースの確保が難しいなど、さまざまな物理的制約が存在する。中には、中継車の進入や設置が困難な立地条件により、イマーシブライブ配信の導入を断念せざるを得ないケースも少なくない。今回の検証で使用した会場も、複合型商業施設の4階に位置する都市型の会場であり、音声中継車の横付けは困難な立地であった。

また、イマーシブ制作においては、マルチチャンネルのスピーカーモニタリング環境の重要性も見逃せない。会場で収録された信号は中継車を経由し、イマーシブオーディオ専用スタジオとして設立された山麓丸スタジオにてリアルタイムでミキシングが行われた。複雑な位相管理や繊細な音像設計が求められるイマーシブミックスにおいて、エンジニアが使い慣れた制作環境でライブミキシングを行うことができる意義は大きい。IP技術を活用したリモートプロダクションを制作の効率化のみに留めず、このような課題を解決するための有効な手段となり得るという可能性を探るべく、本実験は設計された。

今回の拠点間通信には、ミハル通信株式会社が開発した映像・音声用IP伝送リアルタイム・コーデック「ELL Lite」が採用された。映像は2Kまたは4K信号をHEVCで圧縮し、音声は入出力として搭載されたDanteおよびMADIポートから独自ストリームへ変換することで、超低遅延伝送を実現している。1台で送受信の同時動作が可能で、放送品質の映像とマルチチャンネル音声を、それぞれ独立した回線として伝送できるのも特徴だ。さらに、Dante出し / MADI受けといった柔軟な運用にも対応しており、今回の実証ではライブ会場と山麓丸スタジオ間をDanteで、音声中継車をDanteとMADIの併用構成で接続。各拠点間で信号同期を取りながら、リモートプロダクションの中核的な伝送経路として機能した。また、予備回線としてはMADIをIP伝送するResoNetz Linkも併用し、本線とは異なる光回線による冗長化構成を取っている。

ネットワーク面でのもう一つの特徴が、infal光の一般ネットワーク回線を使用したという点にある。輝日株式会社の協力のもと、NGN網内で広域閉域ネットワークを構築。1Gbpsの回線で会場からの2K映像とおおよそ50chの非圧縮音声をリアルタイムに安定して伝送することに成功した。これにはELL Liteが公衆回線での運用を想定した設計であることも大きく起因している。ELLシステムはあらゆる回線状況に合わせた運用を見越して最大1sまでバッファーサイズが設定できる。なお、今回の実証では片道約30~50msの中で運用された。

放送局が使用するような専用線ではなく、一般回線を1日単位でスポット利用することで大幅なコスト削減を実現した今回の事例は、イマーシブライブ配信がバジェット面で二の足を踏むことのない有効な事例となるだろう。

Billboard Live TOKYO(六本木)

各拠点のシステム構成を見ていこう。まずは会場となったBillboard Live TOKYO。会場PAからの信号に加え、Atmosミックスのために19本のオーディエンス / アンビエンス・マイクを客席やステージサイドに設置した。これらの信号はアナログケーブルで会場内に設けられた伝送基地に集約され、Dante / MADIへの変換、さらに長距離伝送用のIP変換までを中型ラックケース1台のスペースに収めたコンパクトな構成となっている。ここにコミュニケーション回線を加えた約40〜50チャンネルの音声が、渋谷の音声中継車へと送られた。また、ELL Liteには会場に設置されたカメラからの2K映像も入力されており、映像と音声を合わせた通信量は約85Mbpsで運用された。

T-2音声中継車(渋谷区富ヶ谷)

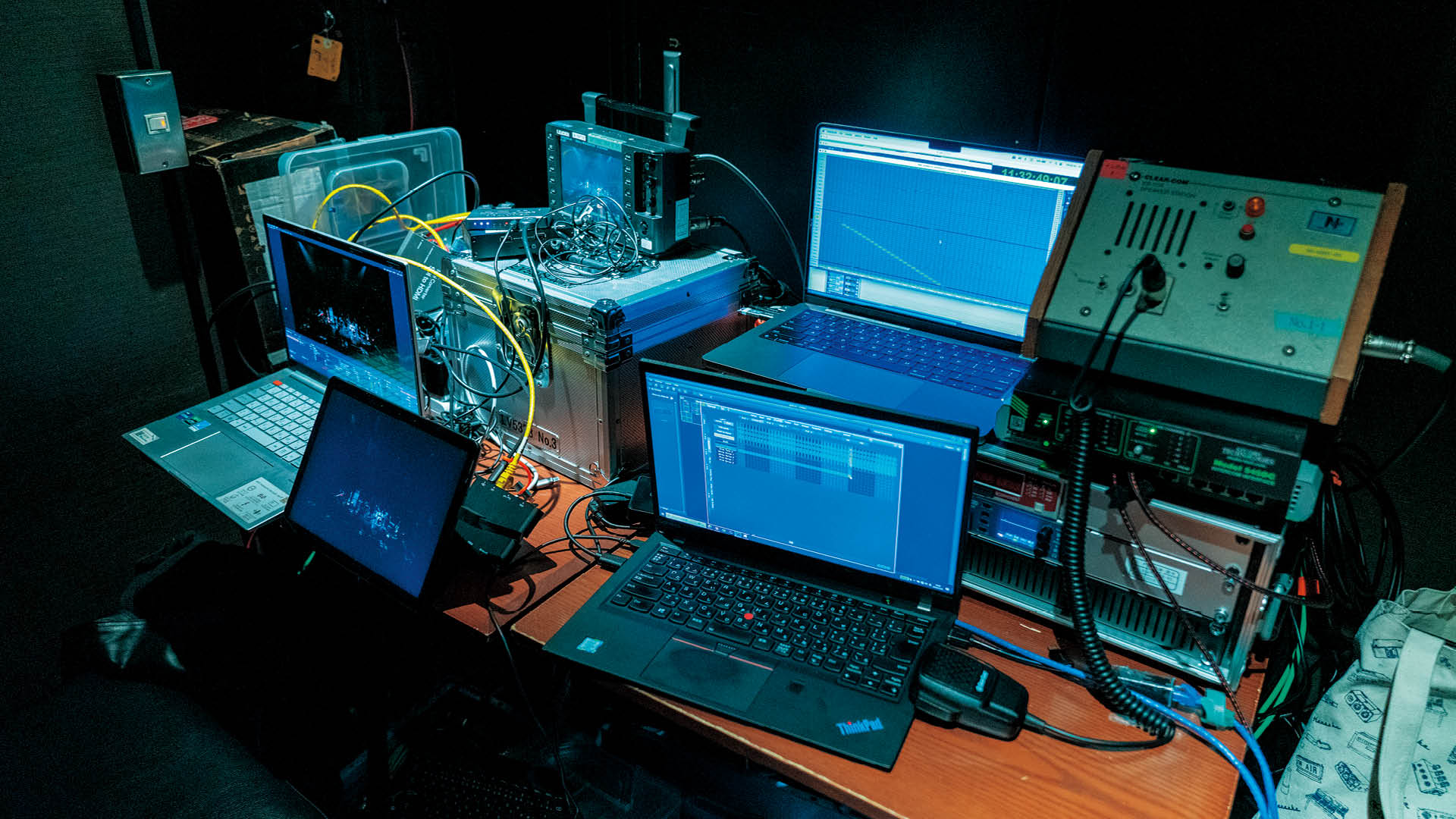

会場から送られた信号は渋谷の音声中継車へと届けられた。ここではミキシング・エンジンであるSSL Tempest Engine TE2を中核としたシステムに信号が入力され、中継信号の受信から信号処理、さらには配信エンコードまでシステムの要として機能した。

今回はSSL System Tのリモートコントロール機能を活用し、山麓丸スタジオに設置されたSSL Desktop Fader Tileからの制御信号を受けて、実際の信号処理は音声中継車側で完結。スタジオ側にはモニター出力のみを送っている。これにより信号経路の最短化が図られ、通信量および伝送遅延の抑制に成功している。音声中継車に搭載されたアウトボード類も、スタジオからの指示を受けて中継車スタッフがパッチングと操作を担当し活用された。また、T-2音声中継車は車体サイズの制約上5.1.4chの構成だが、制作拠点として山麓丸スタジオを使用することで、物理的な制約を超えた7.1.4chでの制作を実現している点も興味深い。各拠点のリソースを柔軟に最大限活用できる点こそ、リモートプロダクションの大きな利点である。

配信はKORG Live Extremeにより、Dolby Atmosおよび HPL(バイノーラル)形式でクローズド配信として行われた。テスト・本番ともにパケットロスや映像・音声の乱れはなく、実用化に耐えうる品質を確保できた結果であった。

山麓丸スタジオ(南青山)

制作拠点である南青山、山麓丸スタジオに運び込まれた機材は、自家用車1台で搬入できるほどのコンパクトな物量となった。System Tのモニター信号をDanteでスタジオ既設のシステムに入力し、音響特性の優れた空間での制作を実現。会場カメラの映像を確認しながら、Tempest Controlの画面でミキシングを行なった。軽量な制御信号のみ中継車へ送り返すことにより、ライブ制作に必要なリアルタイム性を確保。物理フェーダーを操作した際の遅延はほとんど感じられない程度であり、今回ミックスを担当したmurozo氏は、リモートでやっていることを意識せずに音に集中でき、スタジオ環境も相まって収録されたものをミックスしてるぐらいの感覚に近かったと語る。

また、ミキシングにおいては、リモートプロダクションであるからこそ現場の情報が極めて重要となった。マイキング時に得られる会場の雰囲気や、PAシステムの音響イメージは、ライブの臨場感を伝えるうえで欠かせない要素である。今回はイマーシブ・ミックスとして、フロア最前列で感じる迫力と中段で聴くボーカルの心地よさを融合させ、配信向けの音作りにもこだわったという。リハーサルを含め調整時間が限られるライブミックスにおいて、普段使用しているスタジオ環境で、日常的なモニター音量のまま確認できることは、音像の把握スピードを高める要因となる。それはすなわち、より高品質な制作を実現するための理想的な環境とも言えるだろう。

NHKテクノロジーズの寺田氏は今回の実証実験の将来的な意義について、次のように語ってくれた。「これまで設備的な制約から配信が難しかった会場でも、まだ世に出ていないような名演をイマーシブの高い臨場感で届けられることが一つのポイントです。家庭にもイマーシブ環境が広がれば、東京のライブに足を運ぶことが難しいお客さまでも楽しむことができますし、配信をきっかけに音楽ライブの素晴らしさを感じて、実際の会場に足を運ぶような流れにつながればうれしいですね。」

また、エンジニアのmurozo氏は、今回の検証を通じて「ミックス拠点を一定にすることで、各会場の持つ魅力を最大限に引き出す制作が可能になる」という新たな可能性を感じたという。コンテンツの視聴者のみならず、制作者自身も制作に没入できる環境を構築することが、イマーシブコンテンツ制作における重要な要素の一つだろう。

リモートプロダクションは、低コスト化や効率化の手段にとどまらず、各拠点のリソースを組み合わせてひとつの大きなプロダクションを構築できるワークフローであることが、今回の実証からお分かりいただけただろうか。この制作手法が普及すれば、日本各地のライブハウスやコンサート会場で行われる公演をどこにいても楽しめる時代が訪れるだろう。エンジニアも物理的な場所に縛られることなく、最もパフォーマンスを発揮できる環境で制作に臨むことができ、その結果として生まれるコンテンツは、より高品質でより多くの視聴者へと届けられるはずだ。コンテンツ制作のあり方を変革する可能性を秘めたリモートプロダクションの発展に今後も注目していきたい。

*ProceedMagazine2025-2026号より転載

*記事中に掲載されている情報は2026年01月30日時点のものです。