«Solution

Author

前田 洋介

[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

TBSラジオ ニューイヤー駅伝中継事例 / 前橋から赤坂へ、公衆回線で行うリモートプロダクション

2025年元旦。毎年恒例のスポーツイベントとして、TBSラジオが全国に向け放送を行っている「新春スポーツスペシャル ニューイヤー駅伝」。ここで世界初となるフレッツ光回線による長距離多チャンネルDante伝送の実証実験が行われた。この実験は株式会社TBSラジオ、株式会社メディアプラットフォームラボ、そして弊社メディア・インテグレーションにより準備が進められたのだが、駅伝の中継拠点となる前橋と赤坂を繋ぐにあたり、フレッツ光という公衆回線を用いている点に大きな可能性がある。全国からの中継を簡潔に行えるよう取り組みされた様子をお届けしたい。

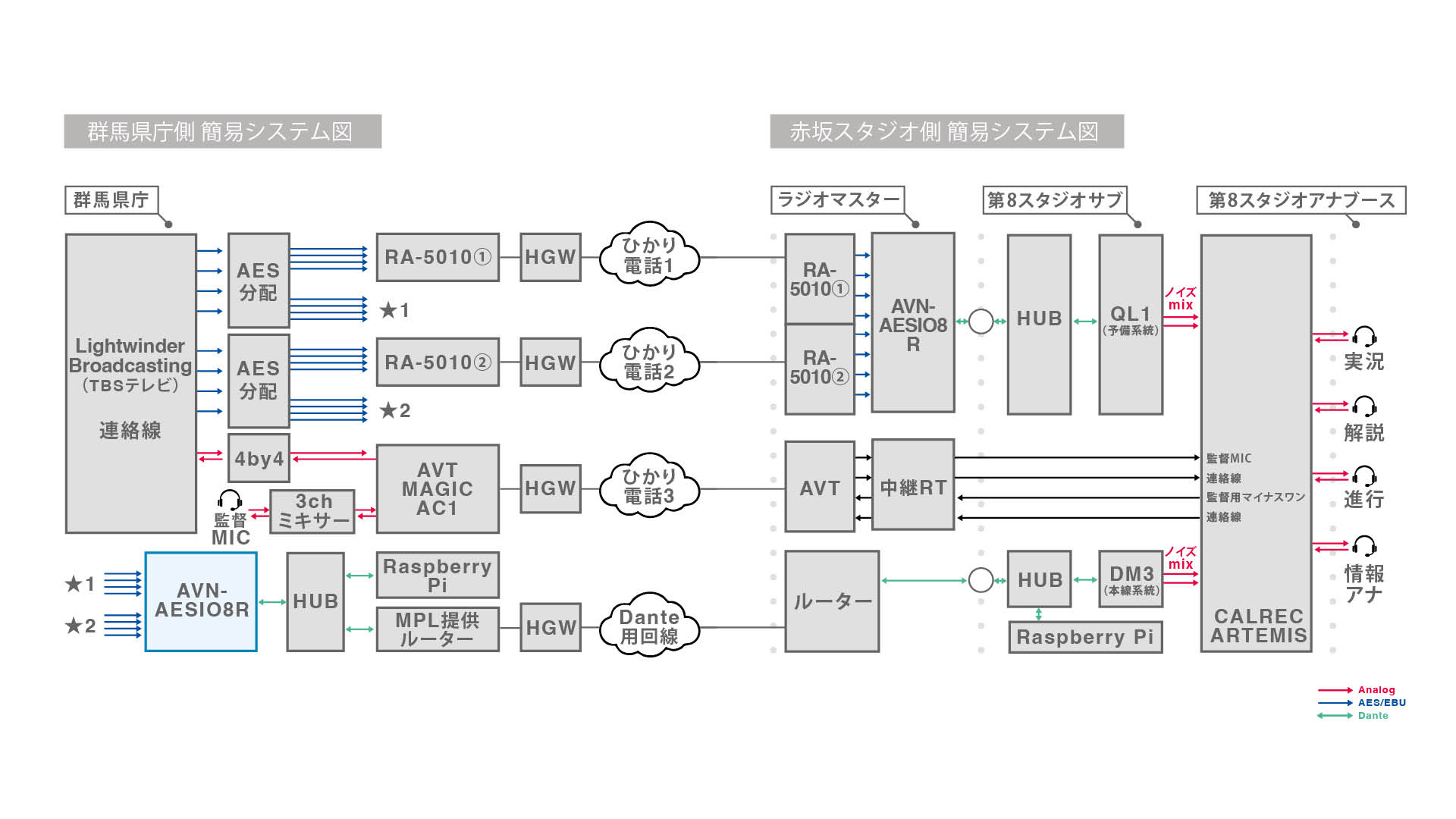

TBSラジオでは、毎年実施されるニューイヤー駅伝において、群馬県庁内に臨時のスタジオサブとアナウンスブースを設けてその中継を実施していた。ラジオの基本的な音声はテレビからのノイズマイクを含む10系統のステレオ音声。そこにラジオとして独自の実況、解説、リポートを加えて番組を制作していた格好だ。従来は仮設とはいえ、生放送に対応するラジオスタジオとサブコントロールを設営するために2tトラックで機材の搬入設置を行っていた。開催1週間前には設営が開始され、2名の技術スタッフが本番まで泊まりこみでその対応にあたるのが恒例であった。年末に技術スタッフが2名ホールドされること、ほかのスタッフをアサインすることも難しく、技術の継承がなかなかうまく行かないことなど課題は多かったという。そこで、前橋の現場機材は最低限に、赤坂のTBSラジオ本社スタジオを活用したリモートプロダクションが行えないか、ということからこの実証実験はスタートしている。

群馬県庁内ではテレビから分岐された音声を受け取りDanteへと変換、フレッツ光回線で赤坂のスタジオへと送るという構成が考案された。具体的には、群馬県庁内でテレビから提供される回線と、監督インタビューなどの回線が送られることとなる。もちろん、ダークファイバーを使うなど専用回線を使えば特段問題なく実現ができるということは想像に難くない。しかし今回の取組ではフレッツ光を活用するということに大きなチャレンジがある。地域IP網であるフレッツ網を活用することで、低コストにどこからでも中継を可能とするサービスにつなげることが狙いでもある。

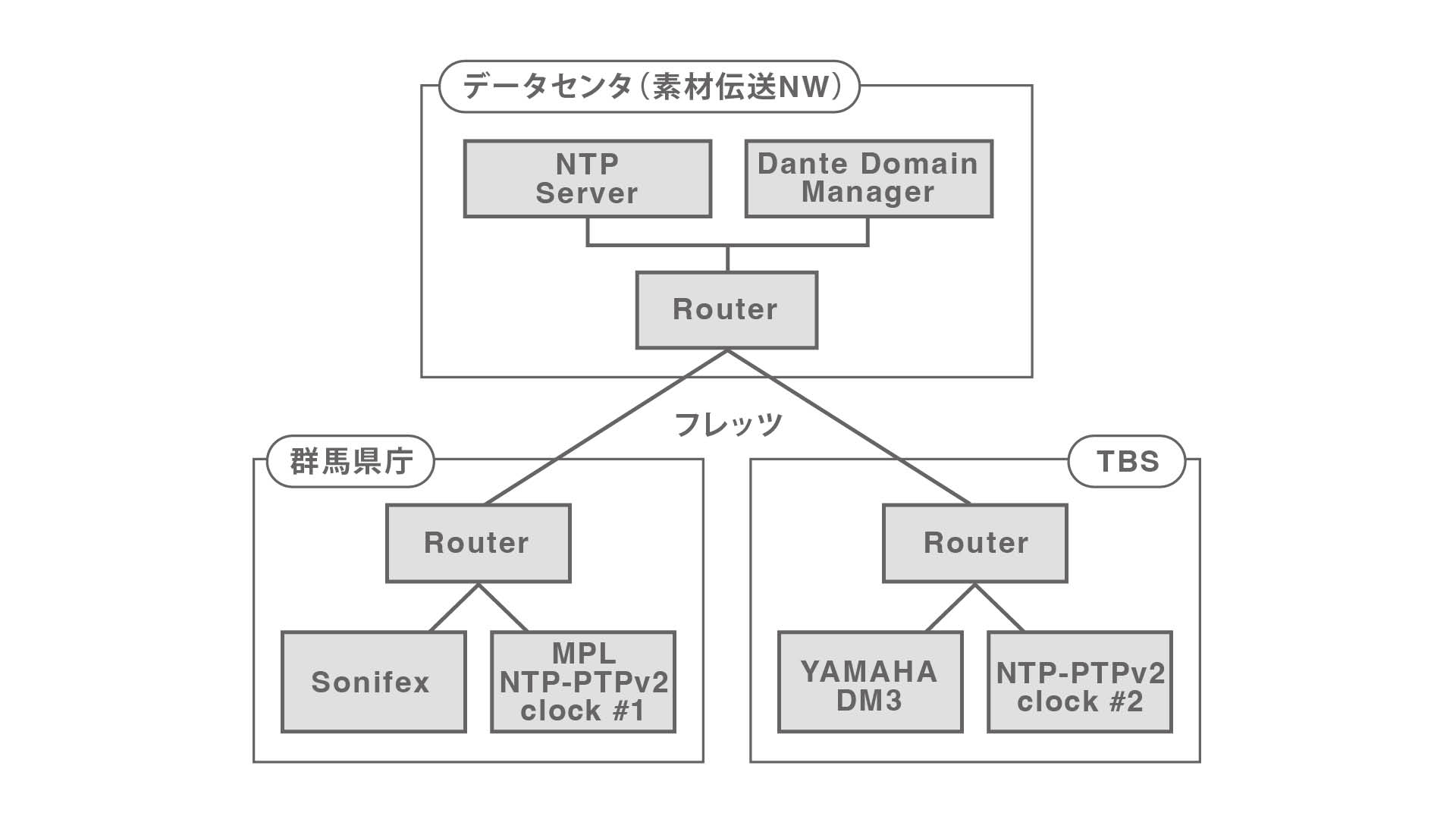

今回の実験に参加している株式会社メディアプラットフォームラボ(MPL)はradikoにおける配信プラットフォームの提供、また次世代へ向けた開発を行っている会社である。radikoは全国99の民放ラジオ放送局とNHKラジオが聴けるインターネットサービスとして、月800万人を超えるユニークユーザーを誇る、まさに次世代のラジオサービスである。そのサービスを使ったことがある方ならご承知のとおり、画面上に出演者情報や放送されている楽曲の情報など、様々な付加情報サービスが提供されている。また、1週間以内の放送番組はタイムフリー視聴サービス(聴き逃し配信)もあり、それらのバックボーンとなる技術を開発提供しているのがMPL、言わばインターネット時代の放送基盤を作る会社だ。radikoとMPL では、放送基盤としての技術とともに、フレッツ網のサービスの一つであるNGN網を使って各ラジオ放送局間を結ぶ素材伝送ネットワークを運用している。従来は専用回線により接続されていた放送局間や放送局と中継拠点間のネットワークをNGN 網により構築されているということである。

地域IP網、フレッツ網、NGN網、聞き慣れない言葉が並んでしまったが、ここではこれらの解説をしておく。まずは、地域IP網。これは、IP電話により従来のアナログ回線による電話が置き換えられていった経緯を思い出していただきたい。アナログ回線による固定電話は電話番号を得るために当時で7万円程度の回線契約料金が必要であった。限られた資源である電話番号を占有して使用するための契約であったとも言えるだろう。これが徐々にIP化が進み、ISDN、ADSLといった技術のステップを経て、現在ではIP電話となっている。あまり大きなニュースにはなっていないが、日本国内でのアナログ回線による固定電話のサービスは2024年に終了しており、いま使われている固定電話はすべてIP電話によるサービスの提供となっている。

このIP電話の基幹となるネットワークが地域IP網である。登場した当初は、NTT内部の電話局間を結ぶクローズドなネットワークであったが、一般家庭との接続にも使われるようになり、さらにISP=Internet Service Providerとの接続を解放したことによって、一般家庭からのインターネット接続に使われるようになる。このインターネット接続が可能になった際に、サービス名称として「フレッツ」と名付けられた。フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSLとは、まさに地域IP網がISDN、ADSLを介してインターネットへ接続されるサービスであったということだ。地域都道府県ごとのクローズドなネットワークだった地域IP網も、現在ではNTT東日本、NTT西日本それぞれの全エリアにわたるネットワークとなっている。

フレッツ網は、NTTが持つネットワーク網であり、それ自体は大規模ではあるがクローズドなネットワークである。インターネットへの接続はあくまでもISPを経由しての接続となる。以前は、都道府県間の接続はISP経由(インターネット経由であった)が、現在のフレッツ網はNTT東日本、NTT西日本、それぞれのエリア内の都道府県をまたいだ大規模なネットワークを構築している。このクローズドなネットワーク内で拠点間を接続しようというのが、今回活用したNGN網である。NGN自体はNext Generation Networkの頭文字であることからもわかるように、フレッツ網を活用した様々なサービスを想定している。今回はそのNGN内で折り返してインターネットへ出ることなく拠点間を接続し、公衆回線であっても低遅延で伝送を実現しようという取り組みである。

実験はMPL社内から始まった。MPL社内に設置した2つのフレッツ光のルーター間でDanteの伝送が可能かどうかという実験である。Danteの伝送において、リアルタイム性は最優先される項目である。音声伝送というリアルタイム性が要求されるDanteの伝送において、遅延は即パケットロスを意味し、すなわち音の途切れとなる。それを回避するためにバッファータイムを設定するのだが、通常のDante機器においては最長5ms(機器によっては10ms)のバッファーの設定しかない。LAN=Local Area Networkを前提としたDanteであることを考えれば仕方のないことだが、NGN網を使用した実験ではそれ以上のレイテンシーが生じる可能性もあると考えDDM=Dante Domain Managerを準備した。DDMは、多数のDante機器のドメイン管理、ドメイン間の接続管理といった機能が主要なところではあるが、大規模なネットワークになった際のレイテンシーの増加に対応するため40msまでのバッファーを許容することができるという機能が追加されている。この40msをセーフティーネットとして実験を進めることとした。

まず、直面した問題はレイテンシーのゆらぎである。LANでDanteを運用してみるとよくわかるのだが、基本的にDante Networkはクローズドで、外部の影響を受けないために機器間のパケット・レイテンシーは一定である。しかし、NGN網を介したDante機器間のレイテンシーは徐々に増加するという症状が見られた。最初は音が通っているが、レイテンシーが許容範囲を超えてくると音が途切れてしまう。さまざまな可能性を疑ったが、結論として原因はPTPの不整合によるものであった。

Dante機器間は、お互いの時刻同期のためにPTP(IEEE 1588 v1)を使用している。これにより各機器は同期を行い、定量のバッファーを持って受け取ったパケットを再生する。しかし、実験で使用したネットワークの構成では、途中のどこかでPTPが不通となり同期が行えない状況となってしまった。これを解決するためには、送受信を行う拠点ごとに同期の取れたPTPグランドマスターを設置する必要があるということになる。PTPグランドマスターはGPS、NTPなど外部からの時刻情報をもとにPTPを提供する機器である。GPS、NTPといった世界中どこにいても同一タイミングの信号を受け取ることができる信号からPTPを生成することで、遠隔地間でのPTP同期を実現するというのがその仕組みだ。

もちろん、この仕組みでのPTP同期を取るためには、信号のやり取りを行うすべての拠点にグランドマスターが必要になる。一般に販売されているグランドマスターの製品は数十万円クラスの価格であることがほとんどで、高価なものでは100万円を超える。そのため、数を揃えるのコスト面からもは難しいという声が大きい。常設の施設であれば、これまでのマスタークロックに置き換わるものとして導入も可能であろうが、中継箇所ごとに準備するとなるとハードルが高いのは事実だろう。今回は、MPLがRaspberry PiでNTP-PTP v2 Masterをソフトウェアベースで構築、それを動作させることとなった。ポケットPC上で最低限のソフトウェアで動作させることでその安定性を確保しようという作戦だ。

ここで、DanteはPTP v1を使用して機器間の同期を取っているのではないかとご指摘される方もいるだろう。AES67、ST-2110といったその他のMoIP規格はPTP v2を使う。一般的なPTPグランドマスターもPTP v2のみ対応しているものが多数である。この点についてもDDMが活躍をした。DDMはAES 67との相互接続を助ける機能も持つ。その中のひとつに、Dante機器にPTP v2での同期機能を付加するというものがある。今回の実験ではこの機能を活用してインターネット上に流れているNTPをもとにPTP v2を生成、LANに流すアプリケーションをPCにインストールし、それをグランドマスターとした。DDMの機能を用いてソフトウェアベースのNTP-PTP v2 グランドマスターを構築した形だ。たしかに、それ専用の機器ではないこと、またNTPというサーバーからのレイテンシーによる誤差をはらんだものを基準とするため精度に不安はあったが、事前に長時間のテストランを実施し、レイテンシーのゆらぎが解消されることを確認し本番へと望んだ。厳密には、ネットワークレイテンシーのゆらぎが完全になくなるということではなく、バッファー数値の許容範囲内に低減されるということになる。

事前の実験テストでは、大阪にあるMPL社内から赤坂をつなぐ長距離伝送試験も行われた。この実験のレイテンシーに関するデータからは、多少のゆらぎは生じるものの、平均10ms、ピーク27.5msと、40msのバッファー設定で運用可能な数値が確認されている。前述の通り、フレッツ網はNTT東日本管内とNTT西日本管内で国内で2つの独立したネットワークとなっている。前橋〜赤坂間のNTT東日本管内だけではなく、将来を見据えたNTT東西をまたいだ接続においても有用であることが実証された。

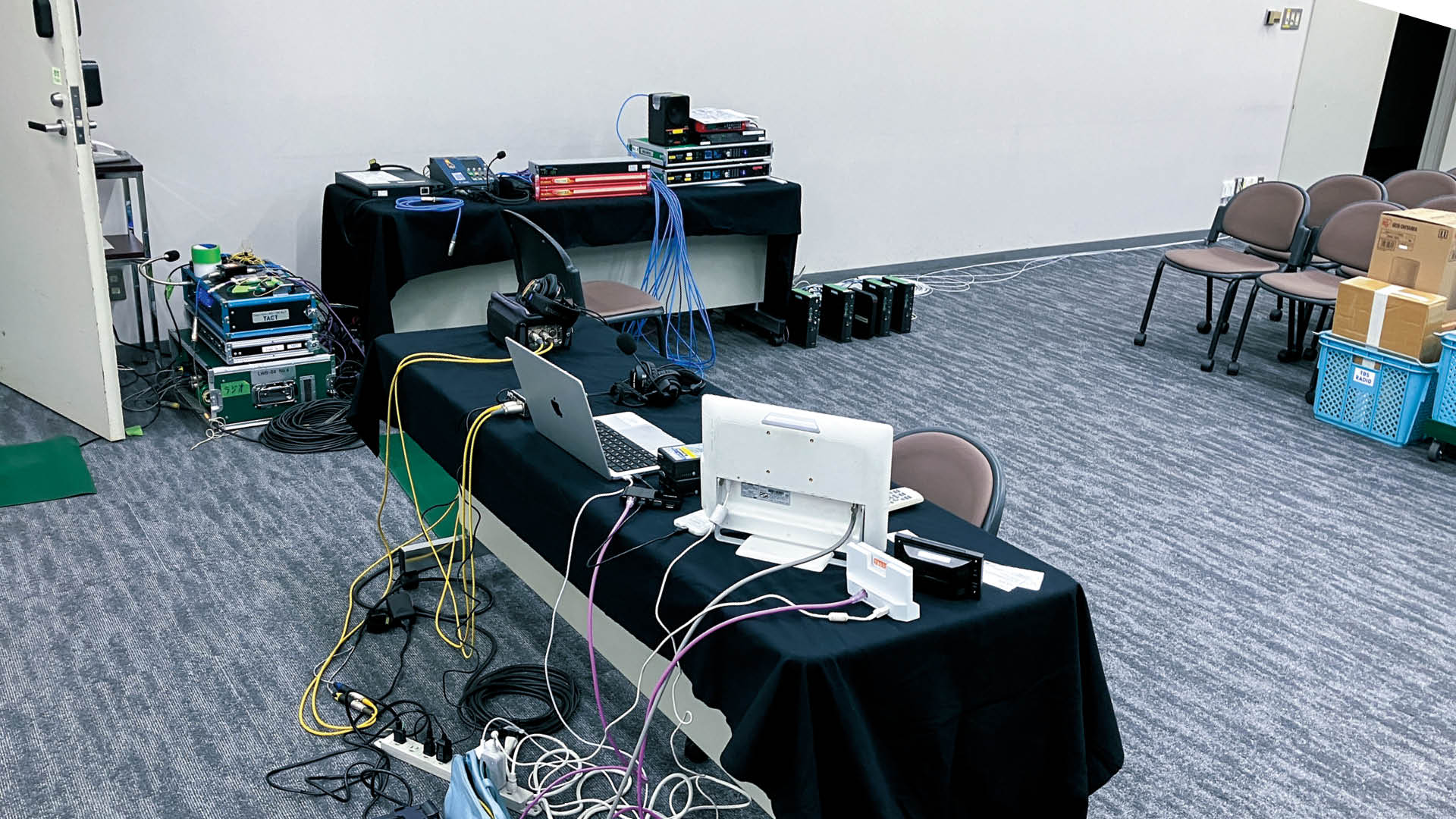

本番では、従来から使われていた光電話の回線が3つ、それに加えて今回はNGN網でのDante回線からなる4つの伝送回線が群馬県庁に準備された。なお、Dante回線が不調となった際には実績ある光電話での回線接続へ即座に切り替えられるよう冗長性が取られている。テレビから送られてきた音声は、AES分配器で光電話での伝送のための回線と、Sonifex AVN-AESIO8RでDante変換された伝送回線に分割され赤坂へ送られた。ここでDanteに変換された信号は、前橋側のDante用Network Switchに接続され、そこにRaspberry Pi上で動作する前述のNTP-PTP v2グランドマスターが接続されている。この信号がフレッツ光ルーターに繋がれ、赤坂へと伝送された。

赤坂では、サブコントロールに置かれたYAMAHA DM3で前橋からのDante信号を受け取り、昨年までは前橋で行っていた実況、解説が赤坂のスタジオで行われた。もちろん、赤坂にもRaspberry PiによるPTP v2グランドマスターが設置され、遠隔地間でのPTP v2の同期が行われている。前橋〜東京間のネットワークレイテンシーの設定は、マージンを見越して最大の40msに設定。本番前から数日にわたり接続を確立させたままとし、状況的に安定していることが確認されたため、本番でも予定通りDante回線が本線として使われた。6時間にもおよぶ本番では、音の途切れなどのトラブルもなく、無事に運用を完了することができた。

中継先などのエンドポイントにフレッツ光の回線さえあれば、Danteによる多チャンネルの音声送信が実現できるNGN網を活用したサービス。専用線の工事の必要がなく実現できるということが最大のメリット。フレッツ光のネットワーク網は、固定電話を置き換えるべく整備されているため、全国ほとんどの場所で活用が可能である。

今回の実証実験では8chのDante回線の伝送であったが、今後さらなる多チャンネル、そして映像の伝送と広帯域での実験を重ねていく。また、クラウドミキシングとの統合も実験を行っておりクラウド上のミキシングエンジンと回線をセットにしたサービス提供というアイデアもある。中継機会の限られる現場などにも有用なサービスとなっていくことにも期待がもたれる。少し考えただけでもこれだけの可能性が出てくるとなると、今回の実証実験が持つ意味合い、そしてこの手法が備えているポテンシャルを実感できるのではないだろうか。

*ProceedMagazine2025号より転載

*記事中に掲載されている情報は2025年08月11日時点のものです。