«Solution

Author

前田 洋介

[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

音響的ニッポンの電気事情 / シンテック ノイズ低減アイソレートトランス

電源で音が変わる。音響チューニングの代表的な手法として、みなさんにもよく知られていることのひとつ。インレットの電源ケーブルを交換したり、クリーン電源などを導入したりと、いろいろな工夫を行っている方も多いかもしれません。しかしながら、その先の電源コンセントの向こう側に目を向けたことはあるでしょうか。実は、ここに埋めることのできない欧米と日本の電源事情の大きな違いがあるのです。それも欧米と、だけではなく世界中で日本だけが違うと言ってもよいほどの差が存在しています。ここでは、電源の供給方法の違いから、そのメリット、デメリット、なぜ日本で欧米と同じ音が出せないのか、電源供給の根本部分の差異により導かれるその理由を紐解いていきましょう。

まずはじめに、そもそも電源とは何か?から見ていきましょう。電気の源と書いて「電源」。読んで字の如く、「電」気を供給する「源」とという意味です。その電気は発電所で生み出され、送電線から変電所、電柱、各使用者のもとへとたどり着きます。この送電線や電柱、じっくりと観察したことのある方はいますでしょうか。当たり前にありすぎて意識することはほとんどないのですが、ここに電気を送る大きな秘密が隠されています。

身近なところで電柱を見てみましょう。その一番上には必ず3本の太い電線がつながっています。同様に送電線は、必ず3の倍数の電線が接続されています。日本全国どこに行っても、電柱の送電路は3本の電線になっています。この3本であるということが非常に重要です。まずは、日本の送電方式として利用されている三相3線方式をご紹介します。

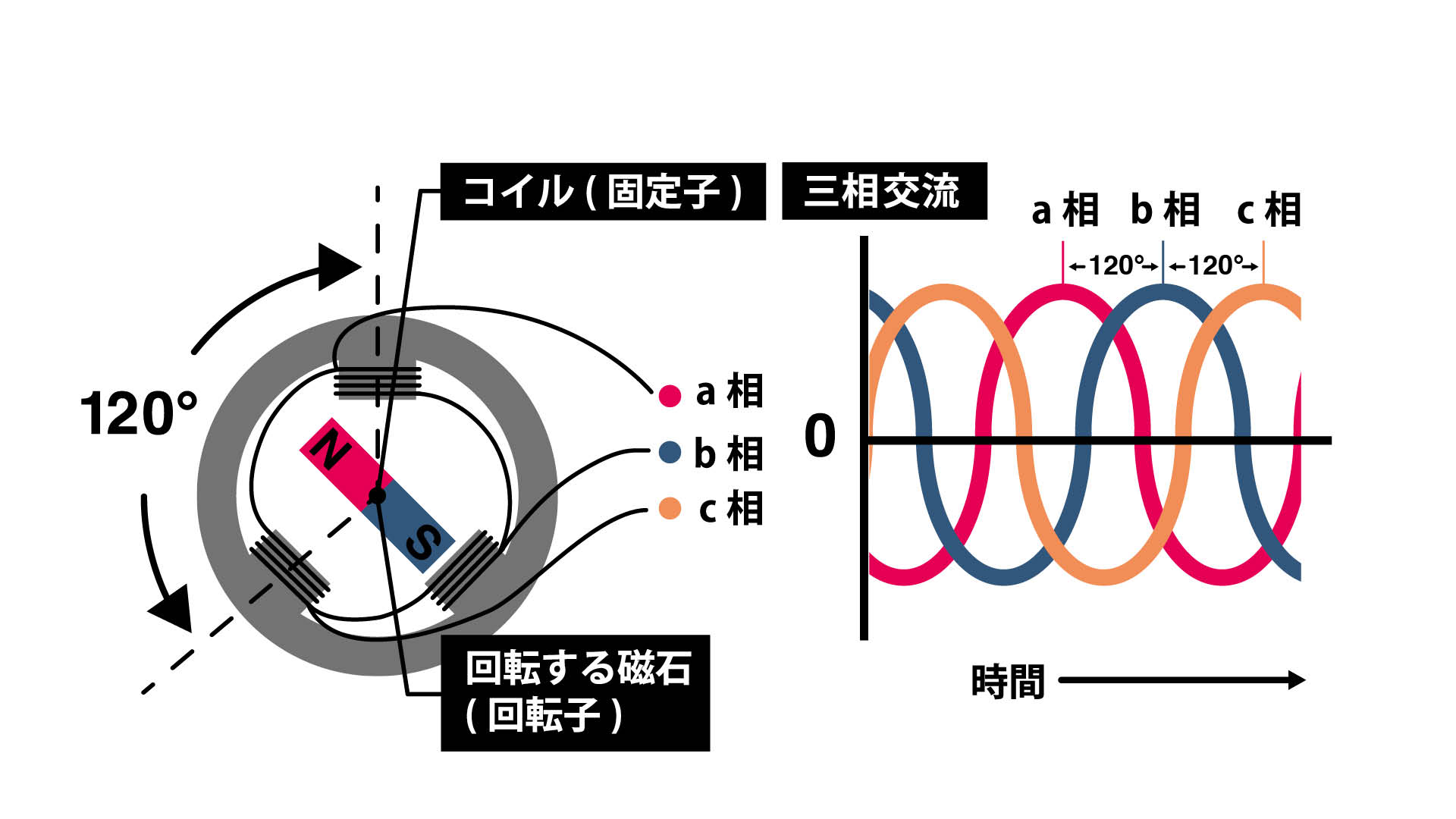

必ず3本の電線により送られている方式ということで、三相3線方式という名称の「3線」という部分は直感的に捉えられますが、そもそもなぜ3本なのでしょうか。電気は2本の電線があれば送ることができるのではないか、電気の基礎知識のある方であればそう考えるでしょう。これは名称の前半にある「三相」で送電しているというところがポイント、送電路で使われているのは交流ですので、正確には三相交流が送電されているということになります。辞書的な解説であれば、120度位相をずらした同一周波数の交流を3本の送電路のそれぞれ2本を使い3組の交流を送電する。ということになります。なるほど、全然わからないですよね。

発電機の仕組みとしては、回転する磁石の周りに120度ずらした位置にコイルを配置することで三相電源を作ることができます。回転する磁石により電気が発生するということは、理科で習ったモーターと発電機の話を思い出してください。コイルと磁石の位置関係が120度ずれている=位相が120度ずれている波形が取り出せるということです。この発電方式は、世界中で周波数、出力電圧の違いはあれど、基本構造は全く同じです。発電された時点では、世界と日本の電気は同じであると言えるでしょう。

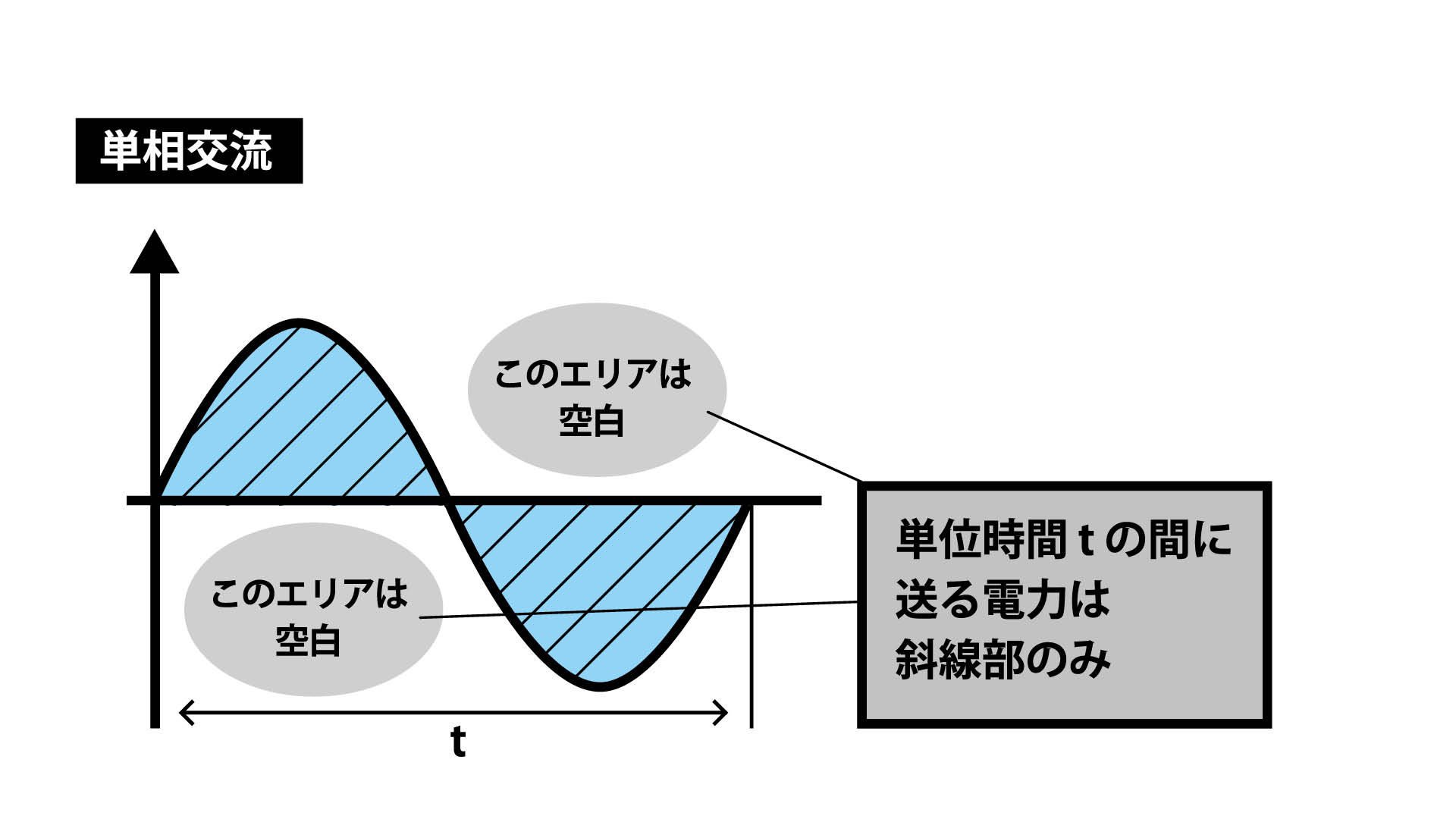

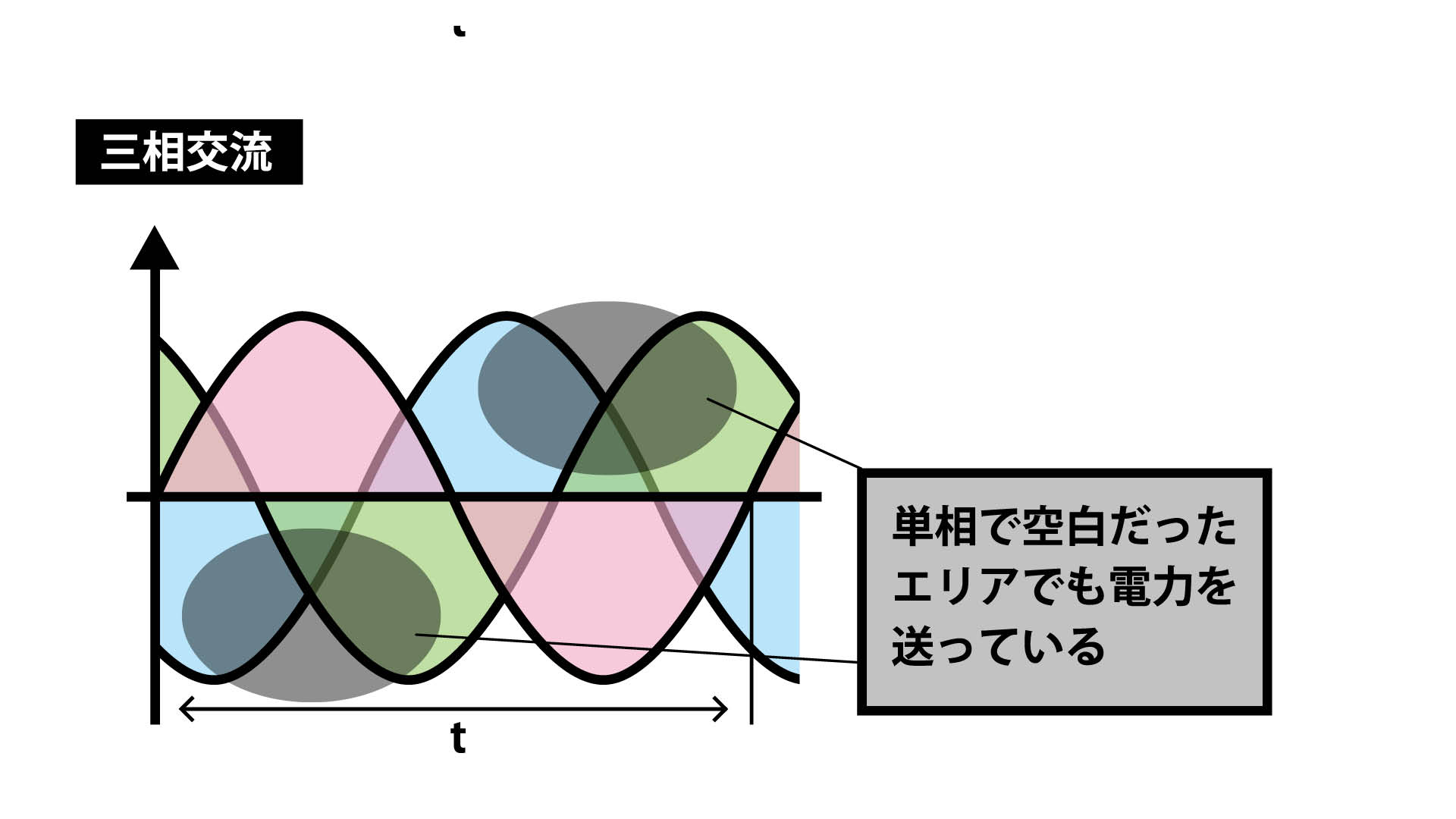

なぜ発電所で三相交流がその発電機の方式として使われているかというと、三相3線の送電方式の送電効率の良さという一点につきます。たった3本の電線で、3つの交流を送電できるこの方式は世界中で使われています。三相3線の送電路に接続される発電機であるため、もちろんその発電機も三相交流のほうが都合が良いということになります。細かい部分までは踏み込みませんが、図をご覧いただければ、三相3線の効率の良さがおわかりいただけるのではないでしょうか。世界中の電柱の電線が3本セットであるのはこんな理由があるのです。長距離を送電する高圧電線も同様に三相3線方式ですので、3本のセットを複数もうけて送電しています。

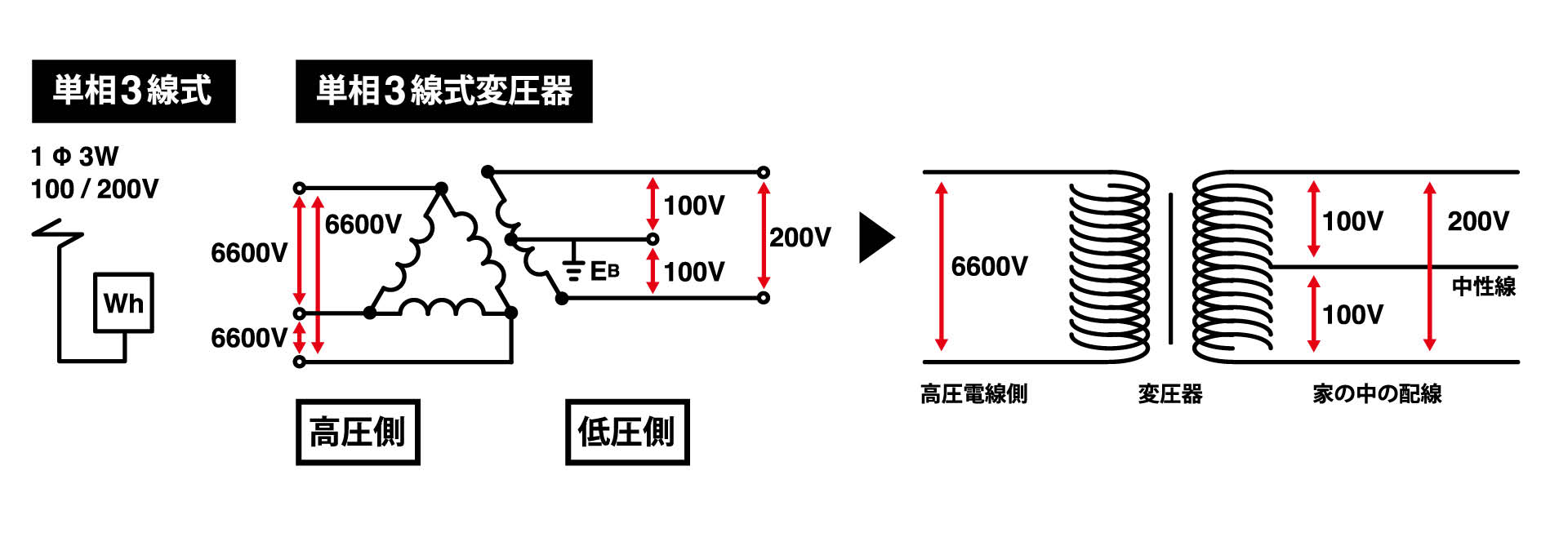

さぁ、ここからが本題です。世界と日本の電源供給における差異が生じるのは、この電柱を流れている三相6600Vが家庭用の単相電源へと変換されるところにあります。単相100Vとか、単相200Vなどという言葉は耳にしたことがあるかもしれません。これ自体は、供給される電源の波形の話であり、アメリカの単相120Vなどと意味として大きな違いはありません。しかし、その裏にはどのようにして三相交流から単相交流を取り出しているのか、我々の使用する音響機器にとって非常に大切なアースについてどのように考えられているのか、この部分に非常に大きな違いがあります。

まずは私たちが普段使用している日本での家庭用電灯線の図を確認しましょう。三相交流のうち1つの交流を、さらに2つの交流として取り出しています。2次側(200/100V側)の中性線は、電柱でアースに接続されています。これは、片側に負荷が偏った際に中性線に差分の電流が流れてしまう悪影響が出ることを防ぐためのものです。このような方法で交流が提供されているため、普段使っている100Vには「極性」があります。日本のコンセントは、上下どちらでも差し込むことができるようになっている平行型の差込口ですが、実は正しい向きがあります。中性線側に接続されているコンセントの入口は、少しだけ穴が長くなっています。機器側も設計として極性があり、これをすべてしっかりと合わせることが重要です。基本的に中性線側がマイナス側。機器の極性を合わせることはとても重要なことです。

余談ではありますが、家庭用のコンセントでは極性がわからないということもあります。また、向きを逆に繋がれてしまっているということもあったりします。この場合、コンセントの極性は検電ドライバーという工具が一つあれば簡単にチェックすることができます。使い方は簡単。このドライバーをコンセントの片側に差し込むだけです。内部にLEDが入っていて、光る方が活性(プラス)、光らないほうがアース(マイナス)となります。1,000円程度で手に入れることができる工具ですので、是非ひとつ持っておくことをおすすめします。

また、図の上下2つの100Vに対して、均等に負荷をかけることも重要です。上下のバランスが極端に悪いと電圧低下による不具合など様々な問題を引き起こします。先にも述べたように、中性線への電位差による逆向きの電流の発生など悪いことだらけです。ここで問題となるのが、この中性線が作られているのは6600Vから200 / 100Vへの変圧時であるということです。では、この変圧がどこで行われているのかというと、一般家庭であれば電柱に取り付けてある柱上変圧器です。集合住宅であれば建屋内の変電設備かもしれません。ここで鋭い方はお気づきになったかもしれません、自分だけが極性や負荷バランスを考えて対策しても、同一の変圧器から供給されているすべての場所から影響を受けてしまう、ということです。この影響を回避することは現実的には不可能でしょう。他の方がお住まいの住居内も含めたマンション中のすべての箇所で極性チェック、均等負荷バランスを考えたコンセントへの機器接続、できるかと言われれば、難しい、いや、無理ですよね。

では、日本以外ではどのような電気の取りこみ方になっているのかというと、基本的に三相3線で送電されてきた3つの交流をそのまま電圧を下げて使用しているケースがほとんどです。なぜ、日本では中性線を取り出して2つの交流を作るなどということを行っているのでしょうか、と疑問が湧きますが、文章での解説は難解になってしまいますので、設置している中性線の取り出し方が全く異なるということだけ覚えておいて、このパートは読み飛ばしていただいても構いません。

まず、電力といえども、三相交流のまま使用されることが基本である工場や大型エレベーターの駆動などの「動力」と、単相での供給が基本であり一般家庭で使用されている「電灯」があります。日本の方式では柱上変圧器で動力の供給は行えません。動力と電灯で別々の設備を用いることになります。一方の欧米の方式では動力と電灯を同時に供給することができる方式です。どちらが効率的で無駄が少ないかということを一概に語ることはできませんが、実使用電圧への変圧時に三相交流のままか、単相交流とするのか、という点では大きな違いがあります。

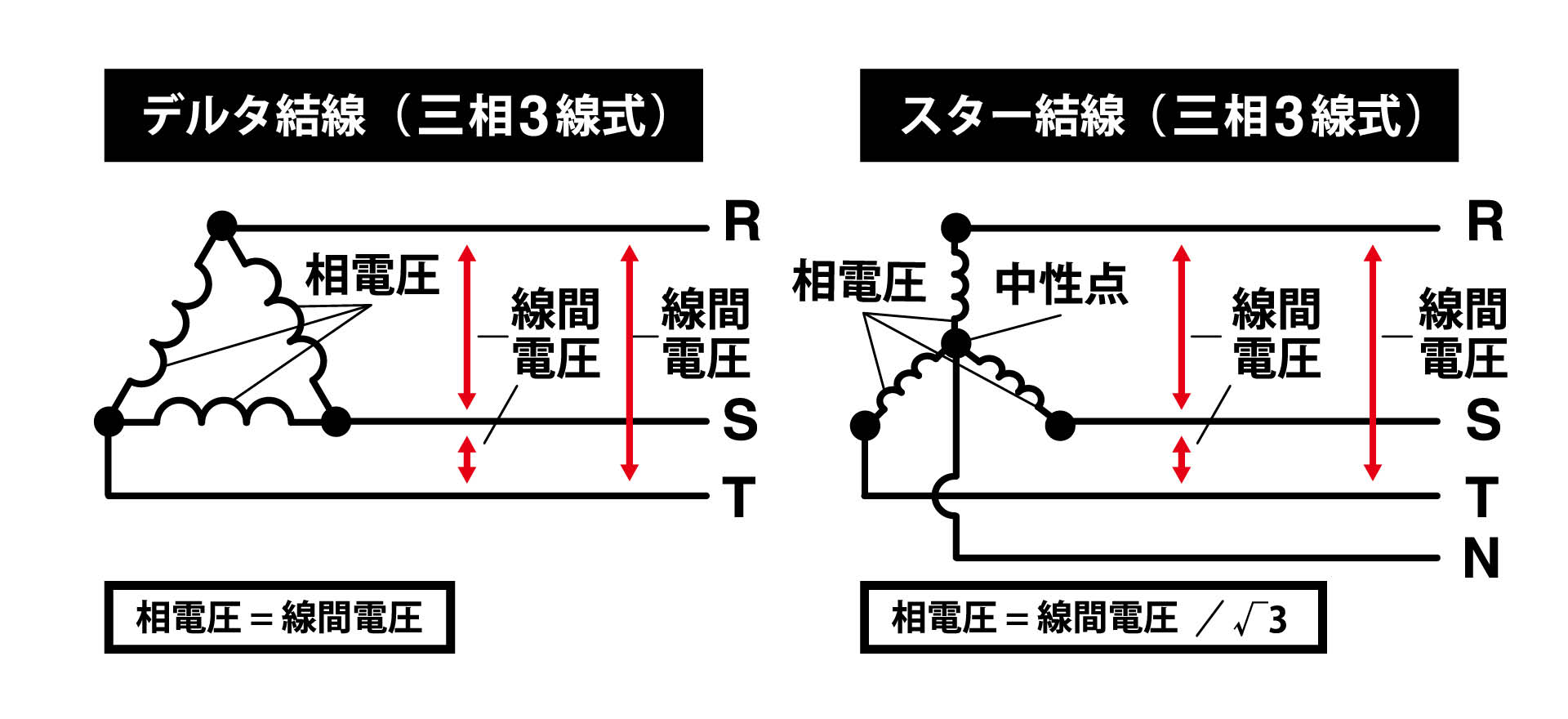

三相交流の変圧方式として、デルタ結線とY(スター)結線があります。欧米の家庭用電源はデルターYの変圧機により降圧され、三相4線方式で各家庭内へと引き込まれています。欧米でも実際に家庭内で利用される電源は単相交流で、三相4線のうち中性線と活性線のうち1本を使い単相交流を家庭内へと引き込んでいる仕組みです。

補足1動力

日本国内では三相200Vの契約が基本。業務用エアコン、業務用冷蔵庫、工作機械など、大型の動力機器を動かすために必要な電力契約。

電灯

一般家庭での電力契約がこちら。単相100Vでの契約ですが、ほとんどの家庭内分電盤までは単相200V(中性線付き)が引き込まれています。

さて、ここまで解説してきたのは実は長い前置きで、ここからがいよいよ本記事の核心部分です。電源の供給方法や中性線の取り出し方などを見てきたのはなぜかというと、アースの話をしたかったから。最初からアースの話をしてしまうと、中性線が接続されているアースとどうしても混同してしまいます。特に日本の給電方式における中性線は、電柱でアースに接続されているといっても、単相200Vから単相100Vを取り出すためのものであり、仮想的なものであるとも言えます。欧米での三相4線方式での中性線は、変圧器の段階で接地していることもありますがその限りではありません。そしてこの中性線を取り出しているポイントは発電所のアースとも共通しています。

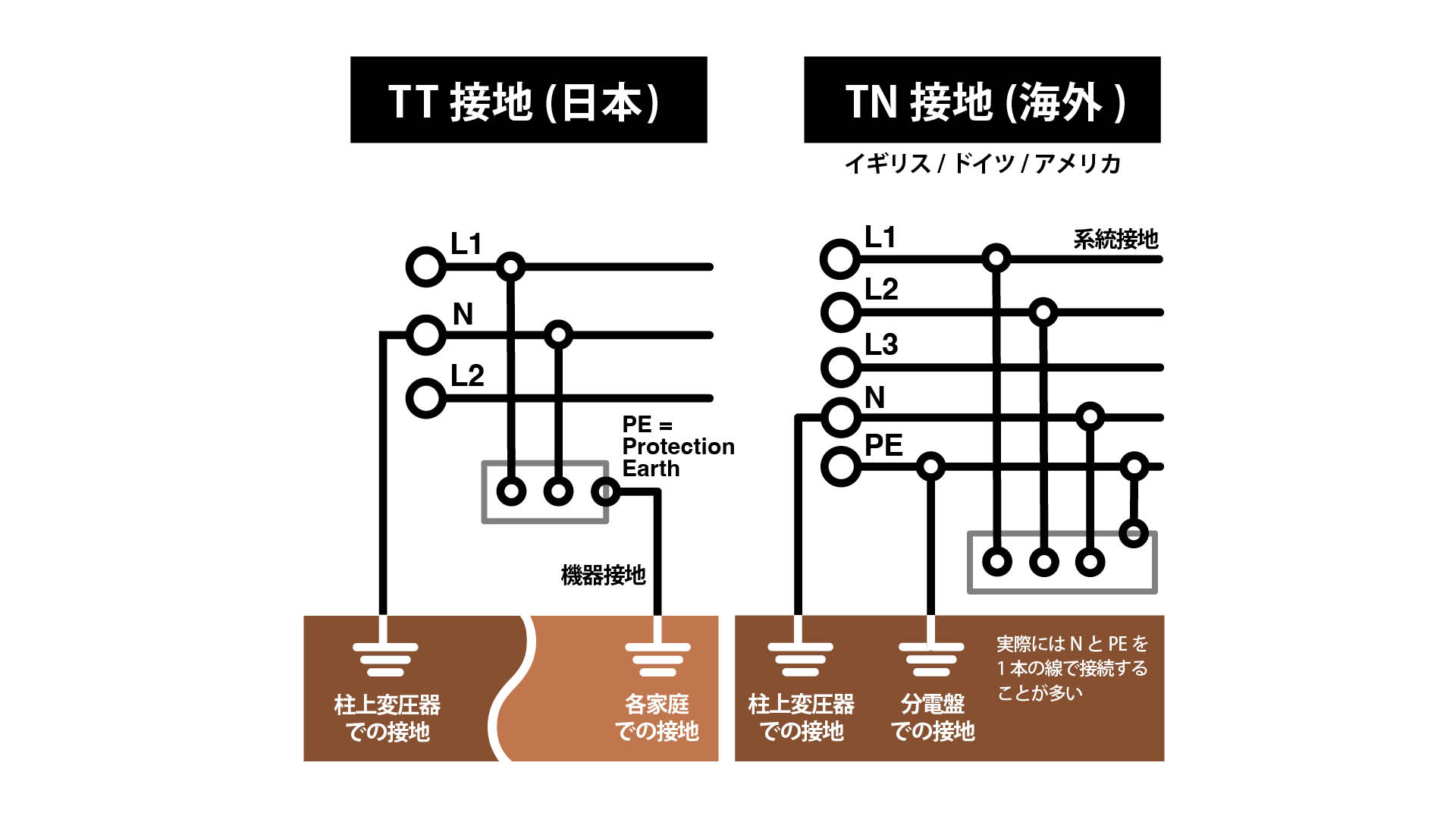

日本国内では洗濯機置き場や冷蔵庫置場にアースが引き込まれています。コンセントにアース線接続用の端子があるのを見たことがあるのではないでしょうか。これは、電気製品が水に濡れることで漏電などが生じた際に、機器を触った人体に電気が流れないようにするためです。しかし、このアースは分電盤の中性線に接続されているわけではありません。このアースは各家庭やマンションごとに個別に設けられたアース(設置点)に接続されています。そのため、供給されている電力のアース点とは異なるわけです。このアース方式はTT接地と呼ばれ、供給電力にとってのアースポイントである中性線の電位とは別であり、保護アース(PE=Protective Earth)と呼ばれています。

一方欧米では、供給電力の中性線とPE用のアース線はひとつの基準電位点に接続されており同一電位です。こちらは、TN方式と呼ばれる設置方式であり、雷サージや外部ノイズの影響に強いものです。TT接地の弱点は、別々のアース点を持つため、ここでの電位差が悪影響を及ぼす可能性があるという点。特に日本の電源供給方式では、100V負荷の偏りにより中性線に電位差が生じる可能性が高くなります。そのため、実際に設置しているPEとの間で電位差が生じる可能性も高いわけです。

アースとの電位差、と言われるとピンとこないかもしれません。身近なところでは、アンプに接続したエレキギターを触ったらビリっとした、ハンドマイクが唇に触れたらしびれた。これらは、機器と自身の電位差により生まれた短絡(アースとのショート)です。この電位差が音響機器においては様々な悪影響を及ぼします。単純にノイズになりS/Nを悪化させる、正負のパワーバランスが崩れていることにもなるので増幅時に位相差が生じるなど、電気の源のコンディションが悪くなっているということなので、ありとあらゆる部分に悪影響を及ぼすことになります。

このように日本の電源は、世界と比較すると2つの大きな違いを抱えているわけです。6600Vの単相交流から2つの単相100Vを作るという点。接地方式がTN方式ではなくTT方式であるという点。この2点は、日本で電気を使う上でどうしても避けられないものであり、これこそが海外のほうが音が良いと言われている原因の一部となっています。そもそもの電源の供給方式が違うのであれば、それは仕方のないことだと考えてしまいます。

補足2アース

日本語では接地とも言います。大地というその言葉の意味の通り、実際に地面に金属の杭を打ち込み、そこに電線をつなぐことでアースポイントを確保しています。そのアースにもクオリティーがあり、大地への電気の流れやすさ(抵抗値)で区別され、抵抗が少ないほど良質なアースでありその機能をよく果たしていると言えます。

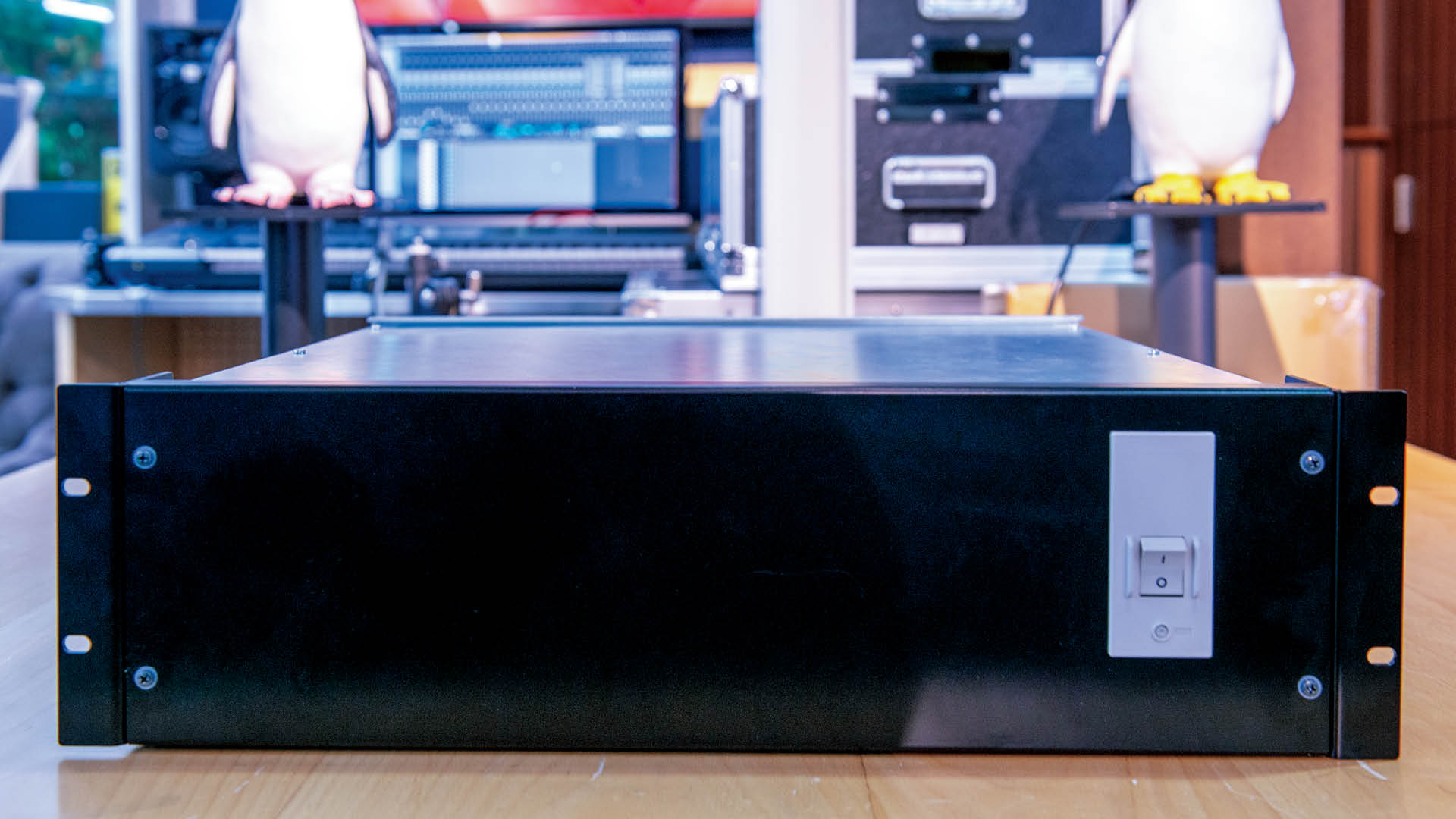

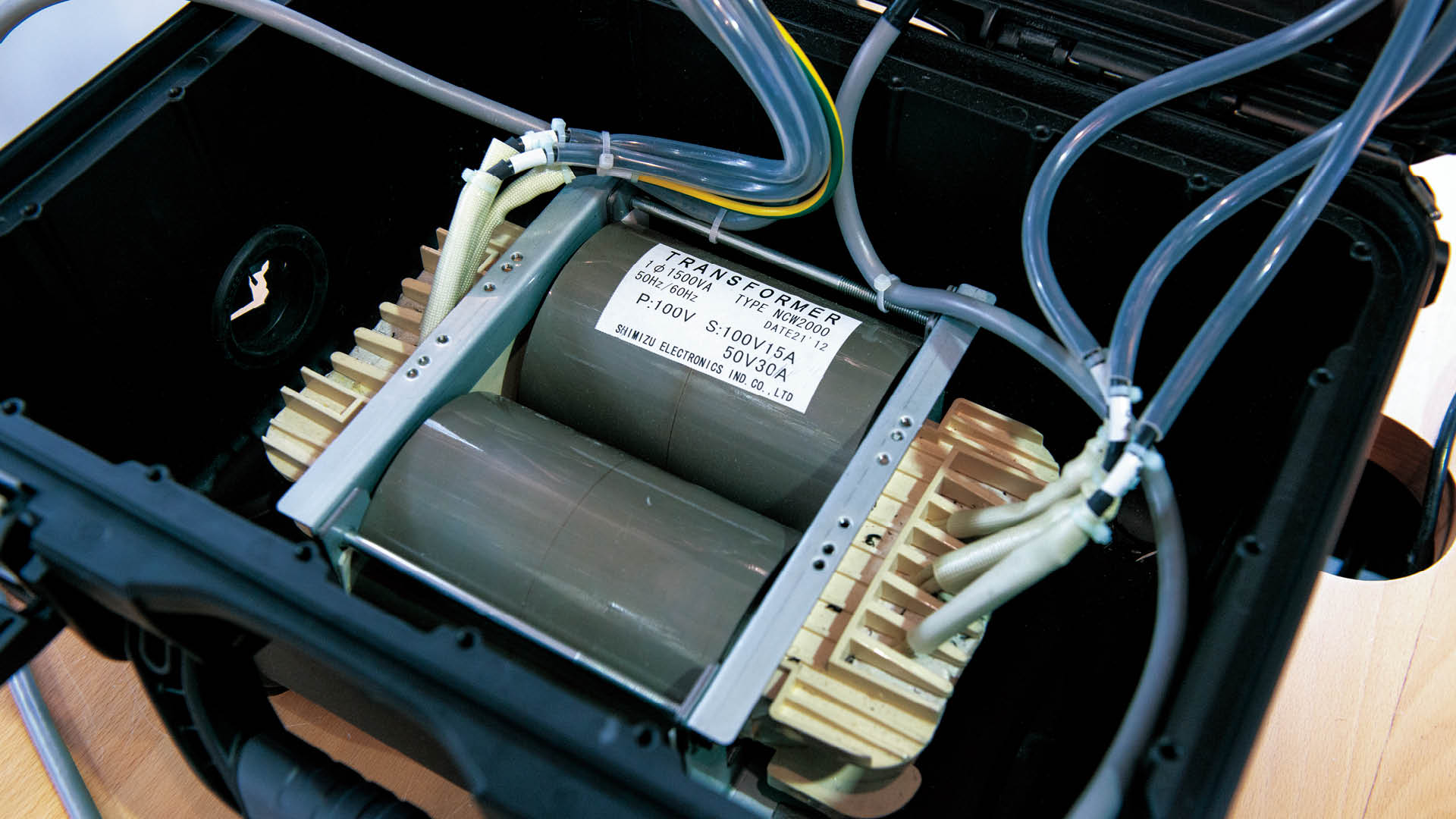

そこで、日本国内でも海外と同様の電源環境を手に入れるために開発されたのが、シンテック ノイズ低減アイソレートトランスです。Product Insideのコーナーなのに、ここまで語って全くプロダクトが登場してこない。編集サイドもさぞかしハラハラしたでしょう。

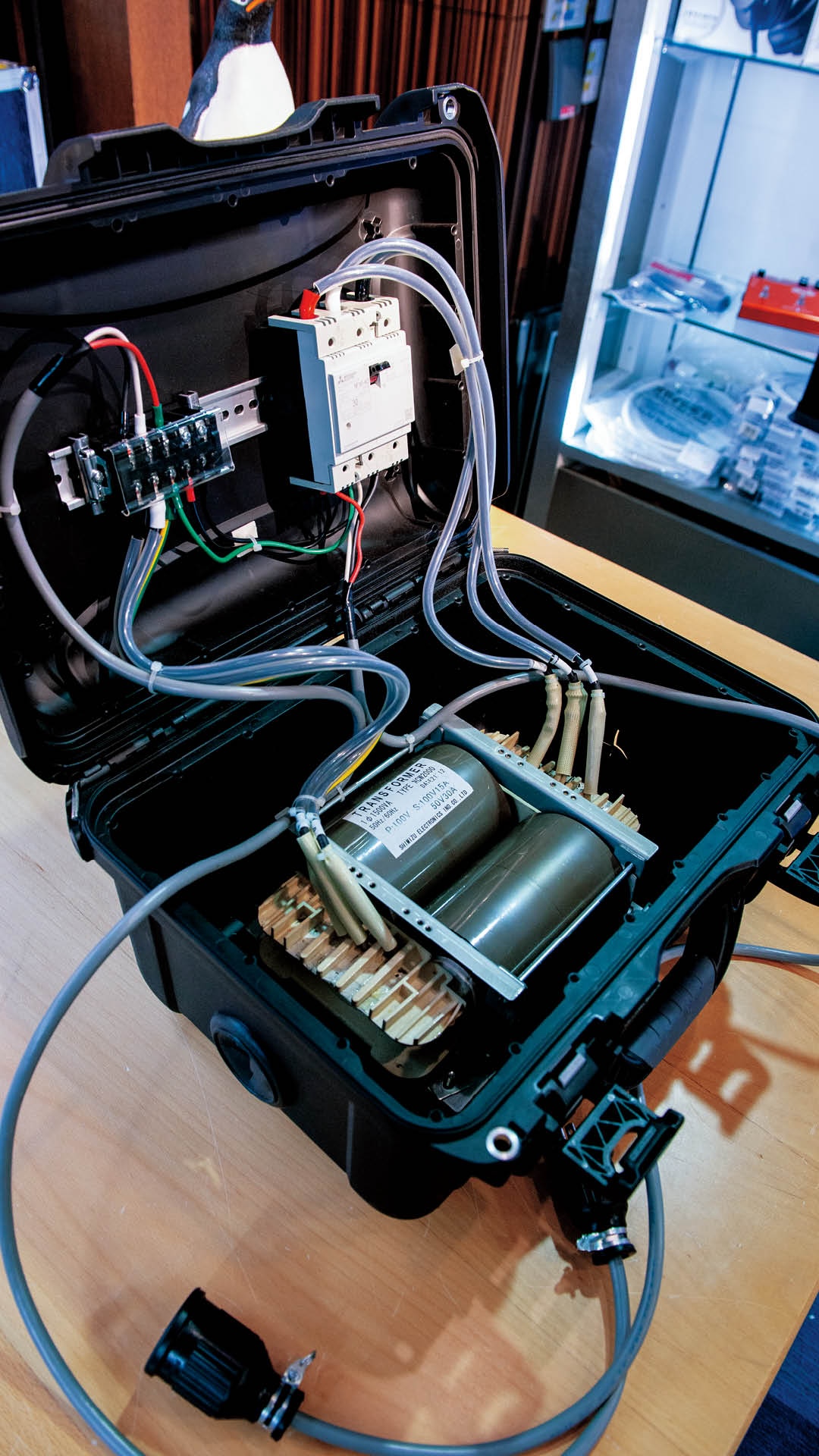

では、このシンテック ノイズ低減アイソレートトランスですが、200Vの電源に対して正負の活線をバランス型と捉えることにより、海外と同様の最終変圧を行ったのと同じ状況を作り出し、バランスとすることで外部から混入してくるノイズを逆相によりキャンセルします。これにより、早期定常の外部からの混入してくるノイズを約60dB低減です。

そして、中性線を使わないことで電圧変動による影響をシャットアウトします。しかし、それだけではアースが無い状態となってしまいますので、この電源はアースの接続端子を持っており、これを3Pのコンセントアウトレットにしっかりと接続します。アースを接続しない状況でも、この電源に接続された機器はすべて共通アースとなるように設計されています。アースを接続することで設計通りのスペックを発揮するものとなりますので、この機会に高品位なアースを獲得しましょう。

いやいや200Vの出力などウチには無いです、という方は近所の工務店にお願いしましょう。各家庭の分電盤までは200Vが来ていることがほとんどですので、どこかの壁コンセントを200Vに変更するだけであればそれほど難しい工事ではありません。数万円程度の工事費用で200Vの壁コンセントを手に入れることができます。

アースに関しても、保護アースの接地抵抗が優秀であればそのまま使うことができます。築年数がそれほど経過していないマンションであれば、基礎の杭をアース棒としていることがほとんどですので、低抵抗のアースが各家庭に引き込まれていることが多いようです。ちなみに、渋谷にある弊社の接地抵抗は3オームと、第1種接地(最上級)クオリティーのアースと同等でした。

注意!!

コンセントや分電盤など100Vの電源供給が行われている箇所の工事には、国家資格である第2種電気工事士以上の資格が必要です。少しの間違いで感電、火災等の危険があります。資格のない方は絶対に工事・取扱をしないでください。

*ProceedMagazine2025号より転載

*記事中に掲載されている情報は2025年09月24日時点のものです。